12/12/2025 0 Kommentare

Katholisches Leben in Stralsund – eine Zeitschiene bis in die Gegenwart - Episode 45-1

Katholisches Leben in Stralsund – eine Zeitschiene bis in die Gegenwart - Episode 45-1

# Jubiläum250

Katholisches Leben in Stralsund – eine Zeitschiene bis in die Gegenwart - Episode 45-1

Leben in der DDR

Die DDR war ein sowjetisch besetztes Land. Die äußere und innere Sicherheit der DDR garantierten maßgeblich sowjetische Besatzungstruppen. Ihr Status war, so stellte das SED-Politbüro im Jahre 1988 fest, „nicht klar definiert“. Es waren nach den bestehenden Abkommen „in der DDR verbliebene ehemalige Besatzungstruppen ohne Besatzungsfunktion“. Hervor gegangen aus Großverbänden der 1. und 2. Belorussischen Front sowie der 16. Luftarmee, die 1944/45 entscheidend an der Befreiung Deutschlands mitgewirkt hatten, entstand die „Gruppe Sowjetischer Streitkräfte in Deutschland“ (GSSD). Doch der Ruhm war rasch verblasst und überschattet durch Internierungs- bzw. Konzentrationslager, in denen mehr oder weniger willkürlich 160 000 bis 260000 Deutsche als „aktive Faschisten“ oder Kriegsverbrecher interniert wurden, von denen etwa 70 000 umkamen. Stereotype Bestrafungen von rund 10 000 Personen zu 25 Jahren Zwangsarbeit oder die Deportation von etwa 40 000 Menschen in die Sowjetunion durch die Besatzungsmacht taten ihr Übriges. Zunächst hatten die sowjetischen Streitkräfte eine personelle Stärke von etwa 450 000, im Oktober 1990 trotz erheblicher Reduzierungen noch 363 690 Soldaten (sowie 200 000 zivile Angestellte und Angehörige) - ein Staat im SED-Staat. Sie waren auf fünf Armeen verteilt und unterstanden dem Oberkommandierenden, der seinen Sitz in Wünsdorf hatte. Obgleich die Regierung der UdSSR die DDR im März 1954 für „souverän“ erklärt hatte, nunmehr von einem „zeitweiligen Aufenthalt“ sowjetischer Truppen im Land sprach, behielt sie sich nach dem Vertrag über die Truppenstationierung vom September 1955 im Falle einer Bedrohung das uneingeschränkte Recht vor, Maßnahmen zur Beseitigung der Gefahr zu treffen; der DDR wurde kein Mitspracherecht eingeräumt. Entsprechend den Vereinbarungen im Zwei plus -Vier-Vertrag vom 12. September 1990, drei Wochen vor der deutschen Einheit getroffen, zogen sich die „sowjetischen“ Streitkräfte bis zum 31. August 1994 aus der ehemaligen DDR zurück, in der sie auf einer Fläche von 240 000 Hektar, was vier Prozent des Staatsterritoriums entsprach, neben Mittelstreckenraketen über 4 000 Panzer, mehr als 8 000 Panzerfahrzeuge, jeweils 600 Flugzeuge und Hubschrauber und rund 680 000 Tonnen Munition deponiert hatten.

Die Bevölkerung reagierte zunehmend verbittert, was sich unter anderem darin zeigte, dass von Juli 1952 bis 1953 insgesamt 338.896 Menschen in die Bundesrepublik flüchteten. Obwohl der Arbeiteraufstand am 17. Juni 1953 eine vorübergehende Mäßigung des harten Regierungskurses zur Folge hatte und der sogenannte „Neue Kurs" mit diversen Erleichterungen eingeführt wurde, änderte sich an der dominierenden Machtstellung der SED-Führung nichts. Dieser Kurswechsel kann nicht als neue strategische und taktische Etappe der Politik der SED im Auftrag der Sowjets betrachtet werden, sondern vielmehr als ein temporäres Zurückweichen angesichts der Empörung der Bevölkerung mit dem Ziel, bei Gelegenheit wieder auf den alten Kurs zurückzukehren.

Bereits auf dem IV. Parteitag der SED vom 30. März bis 6. April 1954 wurden mit wenigen Ausnahmen die Änderungen nach dem Juni-Aufstand revidiert und die ursprüngliche harte strategische und taktische Konzeption fortgesetzt. Darüber hinaus wurde die politische Linie gegenüber der Bundesrepublik verschärft und offen vom Sturz des Adenauer-Regimes gesprochen, wobei es um die Angleichung der Gesellschaftsordnung der Bundesrepublik an die der SBZ ging.

Auch die Revolutionen in Ungarn und Polen 1956 sowie der systematisch entwickelte Modernisierungsprozess des Stalinismus in der Sowjetunion haben die Strategie und Taktik der Sowjets gegenüber Deutschland und insbesondere gegenüber der SBZ kaum verändert. Die SED bleibt innerhalb des Ostblocks eine der reaktionärsten stalinistischen Parteien und hat bis heute nicht einmal jene Modernisierungsmaßnahmen umgesetzt, die in der KPdSU bereits etabliert sind. Derzeit ist keine Veränderung in der SED absehbar. Nach wie vor kontrolliert der vom Politbüro geführte dominante Machtapparat der SED das gesamte politische, wirtschaftliche und kulturelle Leben der SBZ und steuert nach den Richtlinien der Sowjets die Infiltrationspolitik in der Bundesrepublik. Er beherrscht die bürgerlichen Parteien, die Massenorganisationen ebenso wie die Scheinparlamente und Verwaltungen.

Im Jahr 1960 kann festgestellt werden, dass in Bezug auf das von den Sowjets kontrollierte deutsche Gebiet das erste große strategische Etappenziel erreicht worden ist. Die unabhängige Arbeiterbewegung in Mitteldeutschland wurde zerschlagen und mit der SED ein Instrument geschaffen, das bedingungslos alle Befehle aus Moskau ausführt.

Nach der deutschen Teilung setzte eine Massenflucht aus der sowjetischen Besatzungszone und der DDR in den Westen ein. Hunderttausende wanderten jährlich in die Bundesrepublik ab, zumeist aus politischen Gründen oder aus Unzufriedenheit mit den Lebensbedingungen. Allein bis zum Bau der Berliner Mauer 1961 verlor die SED-Diktatur ein Sechstel ihrer Bevölkerung. Es war sprichwörtlich eine Abstimmung mit den Füßen. Der Mauerbau und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Sperranlagen dämmten die Fluchtbewegung deutlich ein. Flucht wurde ebenso wie Fluchthilfe immer schwieriger und gefährlicher. Schon die Planung war strafbar. Mehr als 200 Personen verstarben an der innerdeutschen Grenze beim Versuch, aus der DDR zu entkommen. Auch der legale Weg über einen offiziellen Ausreiseantrag war riskant und führte vielfach zu Schikanen, Repressionen und politischer Inhaftierung.

Nach der Teilung war eine Flucht in den Westen zunächst vergleichsweise leicht. Die baulich und personell kaum gesicherte sogenannte „grüne Grenze“ bot zahlreiche Schlupflöcher, die mit der Grenzabriegelung 1952 und der anschließenden Weiterentwicklung des DDR-Grenzregimes fast ausnahmslos geschlossen wurden. Die Route über das geteilte Berlin war seit dem Mauerbau versperrt.

Rund 4,5 Millionen Menschen flüchteten seit der Gründung der DDR im Jahr 1949 bis zu ihrem Ende 1990 in die Bundesrepublik. Neben politischen Gründen waren verschiedenste, größtenteils wirtschaftliche und soziale Motive ausschlaggebend: Von der Attraktivität der Bundesrepublik abgesehen, waren dies die staatlichen Einschränkungen in der DDR bei der Berufswahl, Kultur und Religion und das begrenzte Angebot an Alltagswaren, Konsumgütern und Urlaubszielen, außerdem Indoktrinierung, politische Unterdrückung und Verfolgung. Weitgehend vereint waren die Flüchtenden im Drang nach Freiheit. So führten die gewaltsame Niederschlagung des Volksaufstands am 17. Juni 1953 oder die Zwangskollektivierung der Landwirtschaft im Frühjahr 1960 zu besonders großen Abwanderungswellen. Zahlreiche Menschen trieb auch das Wiedersehen und Zusammenleben mit Familie und Freunden im Westen zur Flucht an.

Kirche in der DDR

Die ganze Atmosphäre um die Kirche herum ist areligiös und antireligiös. Es ist so, wie wenn man eine Gärtnerei im Norden betreiben will“. Es war der diasporaerprobte Wilhelm Weskamm, der kurz nach der Errichtung einer eigenständigen „Ostdeutschen Bischofskonferenz“ (1950), später „Berliner Bischofskonferenz“ (1976–1990), mit einem Vortrag für Aufsehen sorgte, indem er damit begann, Katholisch sein in der jungen DDR nicht mehr als vorübergehende Episode zu beschreiben, sondern als bleibende gesellschaftspolitische Herausforderung.

Durch Flüchtlinge und Vertriebene stieg die Katholikenzahl in der sowjetischen Besatzungszone nach 1945 zeitweise auf 12 Prozent, verminderte sich allerdings schon bald wieder, weil der Weg vieler Migranten weiter gen Westen führte. Dennoch bildete die Diasporakirche, der im Jahr der Wiedervereinigung 5 bis 7 Prozent der Bevölkerung angehörten – wie der emeritierte Erfurter Kirchenhistoriker Josef Pilvousek in seinem grundlegenden Band „Die katholische Kirche in der DDR. Beiträge zur Kirchengeschichte Mitteldeutschlands“ (Münster 2014) aufzuzeigen vermag –, für den SED-Staat fast ein halbes Jahrhundert lang einen ideologischen Hauptgegner.

Die Darstellung zum „DDR-Katholizismus“ versammelt unter sechs thematischen Schwerpunkten – „Heimatvertriebene und Flüchtlinge“, „Biografien“, „Wallfahrten“, „Kirchliches Leben im totalitären Staat“, „Konzil und Konzilsrezeption/Synode“, „Politischer und gesellschaftlicher Umbruch und die Folgen“ – insgesamt 27 chronologisch geordnete Beiträge, die bisher wenig bekannte Einblicke in den Weg der Diasporakirche zwischen Werra und Oder eröffnen.

„Erst mit der Amtsübernahme des früheren Magdeburger Weihbischofs Weskamm“ als Berliner Bischof (1951–1956), kommentiert Pilvousek dessen Positionierung, erfolgte eine Veränderung im kirchlichen Selbstverständnis: „Sein Vorgänger Kardinal Preysing, westlich eingestellt und von der Vorstellung getragen, dass Kirche in einem kommunistischen System auf Dauer nicht denkbar sei, und so vor allem an der Beseitigung des Systems interessiert und dessen Diskreditierung betreibend, hatte (…) keine Wege beschreiten können, die zu einer kirchlichen Stabilisierung hätten beitragen können“ (17).

Raues Klima innerhalb des Weltanschauungsstaats

Weskamm erkannte dagegen trotz zugespitzter ideologischer Rahmenbedingungen erstmals Spielräume, die „Gärtnerei im Norden“ nach allen Regeln der Kunst zu betreiben und sich damit angesichts des rauen Klimas innerhalb des Weltanschauungsstaats zu behaupten. Das war der Beginn einer Entwicklung, die nach Einschätzung Pilvouseks langfristig in Richtung einer eigenständig agierenden Kirche in Mitteldeutschland führte. Damit verbunden war zunächst eine veränderte Bewertung der permanenten Abwanderung von katholischen Flüchtlingen und Vertriebenen in die Bundesrepublik. Ihren Ausdruck fand diese Kritik an kaum gebremster Migration auf dem Kölner Katholikentag 1956 bei einer Predigt des Meißner Bischofs Otto Spülbeck (1958–1970), die unter dem Schlagwort vom „Fremden Haus“ in die Zeitgeschichte eingegangen ist.

„Aber wir leben in einem Haus, dessen Grundfeste wir nicht gebaut haben“, hieß es dort. „Wir tragen gerne dazu bei, dass wir selbst in diesem Haus noch menschenwürdig und als Christen leben können, aber wir können kein neues Stockwerk draufsetzen, da wir das Fundament für fehlerhaft halten“. Was zunächst wie eine Kampfansage des ostdeutschen Katholizismus wirkte, urteilt Josef Pilvousek, erwies sich jedoch als Neuformulierung von Grundsätzen zu „Möglichkeiten und Grenzen des Engagements der Katholiken im Gemeinwesen“.

Im Kontext der damaligen kirchenpolitischen Lage wurde deutlich, „dass Spülbeck, der sich bewusst für einen Dienst in der mitteldeutschen Diaspora entschieden hatte, eine Weichenstellung vornehmen wollte. Diese Predigt setzt eine neue Mentalität innerhalb der katholischen Kirche in der DDR voraus, wie sie auch Bischof Wilhelm Weskamm (…) anfanghaft beschrieb“ (108).

Die bald darauf einsetzende Aufbruchstimmung durch das Zweite Vatikanische Konzil, dem entscheidenden Ereignis in der jüngeren Geschichte der katholischen Kirche, machte auch vor den Grenzen der DDR nicht Halt. In wichtigen Teilen des ostdeutschen Katholizismus, in Studentengemeinden und Akademikergruppen, entwickelten sich geistig-geistliche Suchbewegungen. Ihre Impulse führten zu der noch von Otto Spülbeck einberufenen „Meißner Synode“ (1969–1971) und mündeten ein in die gemeinsame „Pastoralsynode der Jurisdiktionsbezirke in der DDR“.

Ist die Kirche heute in der Lage, sich in einer Minderheitensituation zu behaupten?

„Hochgerechnet haben sich an der Vorbereitung 146 000 Katholiken mit 12 000 Vorschlägen beteiligt. 151 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren delegiert worden. Am 22. März 1973 konstituierte sich die Pastoralsynode unter dem Vorsitz von Kardinal Alfred Bengsch in Dresden. Auf der ersten Vollversammlung kam es zur Errichtung von fünf Fachkommissionen. Diese erarbeiteten im Ganzen neun Vorlagen. Sieben Sitzungen fanden statt, die letzte endete am 30. November 1975. Über Inhalte und Beschlüsse war teilweise heftig gerungen und gestritten worden. Der Grunddissens bestand in den unterschiedlichen Ansichten über das Verhältnis der katholischen Kirche zur sozialistischen Gesellschaft“ (371f.).

Auf welche Weise, aber wurde die akribisch vorbereitete Pastoralsynode rezipiert? Nach dem Urteil des Gründungsdirektors der „Forschungsstelle für kirchliche Zeitgeschichte“ in Erfurt erfolgte die Umsetzung von „Gaudium et spes“ (GS) in Ostdeutschland zunächst ausgesprochen zögerlich. Hauptverantwortlich dafür sei Alfred Bengsch gewesen, der die Geschicke des Berliner (Erz-)Bistums von 1961–1979 bestimmte. Bekanntlich hatte Kardinal Bengsch gegen die Pastoralkonstitution votiert, weil er befürchtete, die Konzilstexte zum „Weltdienst“ der Christen würden vor allem den SED-Machthabern in die Hände spielen. Deshalb versuchte er – zentralistisch agierend – eine weitgehende politische Abstinenz der katholischen Kirche in der DDR durchzusetzen.

Dennoch erwiesen sich die Auseinandersetzungen um die Rezeption von „Gaudium et spes“ auf längere Sicht als kirchenpolitisch keineswegs folgenlos. In der Spätzeit des vormundschaftlichen Staates nahm Bischof Joachim Wanke bereits kurz nach seinem Amtsantritt – seit 1981 Apostolischer Administrator in Erfurt-Meiningen, von 1994 bis 2012 Bischof des neugegründeten Bistums Erfurt – eine theologische Neubewertung vor: „Den durchgehenden Grundimpuls der Seelsorge definierte er mit dem Wort Solidarisierung. Die Grundbestimmung der Kirche sei kein Selbstzweck, auch nicht im Raum der DDR. ‚Die Kirche muss sich verstehen als Instrument, das die Menschen auf die kommende Solidarisierung im Reich Gottes vorbereiten will.‘ Das sind, nahezu wörtlich, Aussagen von ‚Gaudium et spes‘“ (374).

Bischof Wanke vor allem war es, der eine Wende hin zu einer realistischen gesellschaftspolitischen Option eröffnete: als Kirche in einer nicht nur konfessionellen, sondern auch säkular-weltanschaulichen Ausnahmesituation, einer „doppelten Diaspora“.

Gerade diese Ortsbestimmung habe sich als zukunftsweisend erwiesen, sagte der ehemalige Thüringer Ministerpräsident und CDU-Politiker Bernhard Vogel Ende Juni 2018 bei einem Festakt, der aus Anlass von Pilvouseks 70. Geburtstag im Erfurter Coelicum stattfand. Alles sei dann nämlich viel schneller als erwartet gegangen: „Weil Glaube und christliches Leben in einer materialistisch-atheistisch geprägten Umwelt bewahrt werden konnten, trugen sie maßgeblich zur Friedlichen Revolution von 1989 bei“.

In der anschließenden Diskussionsrunde fragte der Moderator, der Journalist Daniel Deckers von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ob die Kirche und die katholische Theologie überhaupt in der Lage seien, „sich angesichts von starkem religiösem Pluralismus und einer wachsenden Minderheitensituation unter freiheitlichen politischen, wirtschaftlichen und medialen Bedingungen zu behaupten“?

2002 wurde das 1952 gegründete philosophisch-theologische Studium in die staatliche Universität Erfurt integriert. Dadurch seien dafür vor Ort gute Voraussetzungen geschaffen worden, erwiderte der Präsident der Universität Erfurt, der Medienwissenschaftler Walter Bauer-Wabnegg. „Die katholisch-theologische Fakultät der Universität ist heute ein kreativer und innovativer Teil der Hochschule. Sie ist fähig, Impulse auch für die Theologie im Kontext der ‚alten Länder‘ zu geben“. Schließlich meinte Altbischof Joachim Wanke: Es sei schwierig, dem Anspruch einer wirklich kontextuell verstandenen Theologie gerecht zu werden. „Das Projekt, eine neue Sprache auch für die Nichtglaubenden zu finden, ist eine Herausforderung für alle Theologen zwischen Werra und Oder – und demnächst wohl auch zwischen Rhein und Donau“.

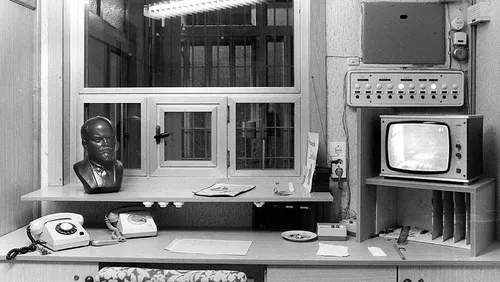

Die DDR wurde 40 Jahre lang von der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) regiert – ohne jemals durch freie, demokratische Wahlen legitimiert zu sein. Ihre Macht konnte die SED durch einen massiven Partei- und Sicherheitsapparat aufrechterhalten. Ein gewichtiger Eckpfeiler dieses Systems war das Ministerium für Staatssicherheit (MfS).

Das MfS wurde unter direkter Anleitung des sowjetischen Geheimdienstes im Zuge der Gründung der DDR aufgebaut. Es war innenpolitische Geheimpolizei, Ermittlungsbehörde und Auslandsnachrichtendienst in einem. Das MfS verfügte über 17 eigene Untersuchungsgefängnisse, stand unter Waffen und hatte ein eigenes Wachregiment. Es unterlag ausschließlich der Kontrolle durch die Parteiführung der SED.

In den frühen Jahren der DDR ging das MfS mit offensiver Härte und Brutalität vor. Die Bandbreite der Methoden reichten von körperlicher Gewalt über willkürliche Verhaftungen und Entführungen aus dem Westen bis hin zur Steuerung von Schauprozessen und der Herbeiführung drakonischer Gerichtsurteile.

Mit dem Bau der Mauer 1961 als weiterem Instrument der Einschüchterung der eigenen Bevölkerung verlagerte die Stasi ihre geheimpolizeiliche Praxis in den 1970er Jahren zunehmend auf „leise“ Methoden. In dem Streben nach internationaler Anerkennung wollte sich die DDR-Führung keine Blöße geben: Verfolgung und Repression kritischer Menschen sollte so stattfinden, dass es nicht offenkundig wurde.

Menschen in der DDR, die sich bereit erklärten, heimlich mit der Stasi zusammenzuarbeiten, wurden vom MfS als „inoffizielle Mitarbeiter“ (IM) oder in den Anfangsjahren als „geheime Informatoren“ (GI) bezeichnet. Dem MfS galten sie als „Hauptwaffe“ im Kampf gegen die „Feinde des Sozialismus“. Mit ihrer Hilfe bespitzelte die Stasi die Bevölkerung und versuchte Informationen über die Stimmung zu gewinnen und „staatsfeindliche“ Bestrebungen auszumachen.

Ein gewonnener Informant verpflichtete sich in der Regel schriftlich, aber auch mündlich dazu, verdeckt mit dem MfS zusammenzuarbeiten. Die IM berichteten aus allen Bereichen der Gesellschaft über das, was in Betrieben, an Universitäten, in Kunst, Medizin und Sport oder auch in der Familie geschah, ohne dass die Mitmenschen wussten, dass diese Informationen bei der Stasi landeten. In etlichen Fällen wurden IM auch in oppositionelle Kreise eingeschleust und lieferten intimste Informationen über Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunde oder Mitstudentinnen und Mitstudenten. IM konnten dann auch im Rahmen sogenannter Zersetzungsmaßnahmen der Stasi eine aktive Rolle übernehmen.

Die Motive für eine inoffizielle Zusammenarbeit mit dem MfS waren breit gestreut. Sie reichten von politischer Überzeugung über Pflichtgefühl oder Wichtigtuerei bis hin zu Angst vor Repressalien. Manch einer erhoffte sich auch berufliche oder materielle Vorteile. Bei jugendlichen, aber auch anderen IM war es durchaus auch die Suche nach Anerkennung oder Freundschaft, die sie für die Anwerbung durch das MfS empfänglich machte.

Zuletzt, im Herbst 1989, waren ungefähr 180.000 IM in den Unterlagen des MfS verzeichnet.

Einige Leser fragen sich jetzt sicher, und was hat das alles mit unserer katholischen Gemeinde „Heilige Dreifaltigkeit „in Stralsund zu tun.

So wie in dem Episodenartikel aufgezeigt war auch hier das Gemeindeleben und die Lebensumstände als Christ in allen Belangen betroffen. Es gibt auch einige Beispiele von persönlicher Betroffenheit, die sich aber als Geschichten in solcher Episode aus persönlicher Betroffenheit nicht eignen. Oder einfach nicht in die Öffentlichkeit gehören.

Danke für das allgemeine Verständnis.

Roland Steinfurth

Kommentare