13/11/2025 0 Kommentare

Katholisches Leben in Stralsund – eine Zeitschiene bis in die Gegenwart - Episode 42

Katholisches Leben in Stralsund – eine Zeitschiene bis in die Gegenwart - Episode 42

# Jubiläum250

Katholisches Leben in Stralsund – eine Zeitschiene bis in die Gegenwart - Episode 42

Bischöfe – Erzbischöfe – Kardinäle und Weihbischöfe – zu Firmung und Visitation – Mauerbau Teil 7

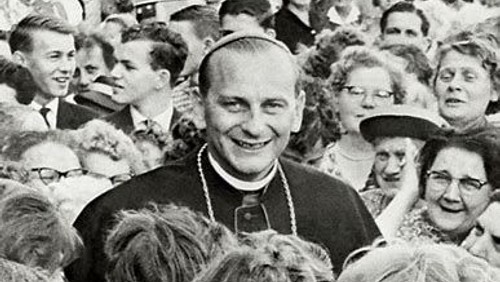

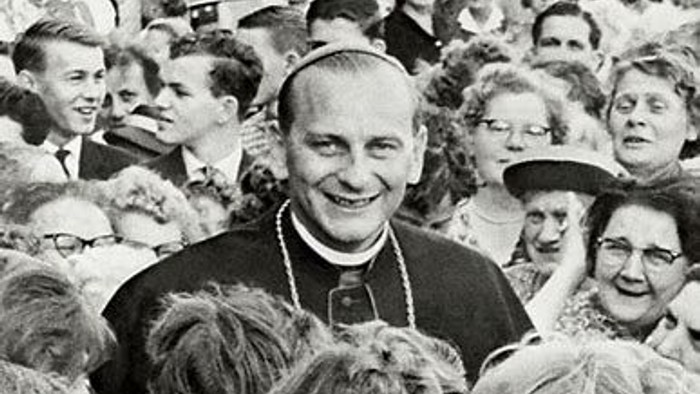

Schon als amtierender Weihbischof des Bistum Berlins hat Alfred Kardinal Bengsch Stralsund zur Visitation und Jubiläen besucht und wurde stets freundlich empfangen. Er war wie kein anderer vor ihm als gebürtiger Berliner hier im Bistum zu Hause und wusste, wann, wo und wie etwas anzuregen oder durchzusetzen war, besonders mit den politischen Kräften der Zeit. Er war ein standhaftes Vorbild für viele gläubige Katholiken im ganzen Bistum Berlin und auch in unserer Gemeinde Hl.Dreifaltigkeit in Stralsund.

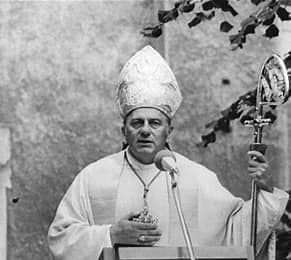

Alfred Kardinal Bengsch

Alfred Bengsch wurde in Berlin-Schöneberg geboren und wuchs in der Gemeinde St. Elisabeth auf. Er studierte Theologie in Fulda, diente im Zweiten Weltkrieg und setzte sein Studium später in Kloster Neuzelle fort, wo er 1950 zum Priester geweiht wurde. Nach weiteren Studien in München und Erfurt promovierte er und lehrte Dogmatik und Homiletik.

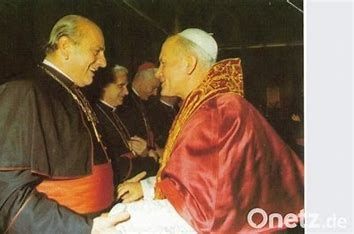

1959 ernannte ihn Papst Johannes XXIII. zum Titularbischof von Tubia und Weihbischof in Berlin. 1961 folgte seine Ernennung zum Bischof von Berlin, und 1967 wurde er Kardinalpriester. Bengsch trat für eine klare Abgrenzung der Kirche vom SED-Regime ein und war Vorsitzender der Berliner Bischofskonferenz. Er wurde in der St.-Hedwigs-Kathedrale beigesetzt, und ein Gedenkstein erinnert an ihn auf dem St.-Hedwigs-Friedhof in Berlin-Alt-Hohenschönhausen.

Wirken

Bischof Bengsch unterschied sich in seiner Amtsführung deutlich von seinen Vorgängern. Als Stratege sah er sich vor allem in politischen und wirtschaftlichen Fragen und den alltäglichen Sorgen herausgefordert. Seine theologische und pastorale Arbeit prägte den gesamten Katholizismus in der DDR in den 1960er und 1970er Jahren. Ein besonderer Schwerpunkt lag stets auf der Pfarrseelsorge und der Sammlung der Gläubigen um die Feier der Sakramente. Zudem setzte er sich intensiv für die Priester und Bischöfe ein, deren verantwortliche und leitende Funktion er oft betonte. Weitere bedeutende Schwerpunkte waren die Förderung der Ausbildung von Gemeindehelfern und der Jugendarbeit, wie beispielsweise dem Religionsunterricht, sowie die symbolische Dimension seines Handelns als Bischof.

Ein zentrales Ziel seines Wirkens war die Einheit innerhalb des Bistums Berlin. Dies verdeutlichte er bei zahlreichen Gelegenheiten: Predigten, Gebets- und Gottesdienstordnungen, Kirchenbauprojekten sowie Struktur- und Personalentscheidungen. Auch in der Planung und Durchführung seiner Dienstreisen nach West-Berlin und ins Ausland setzte Bengsch immer wieder Zeichen der Einheit seines Bistums und der katholischen Kirche in der DDR. Dabei achtete er stets darauf, sich nicht vom Staat für dessen Ziele instrumentalisieren zu lassen.

Katholische Nachrichten Agentur (KNA): Lebenslauf von Alfred Kardinal Bengsch

Alfred Bengsch war die herausragende Persönlichkeit der katholischen Kirche in der DDR. Noch nach seinem frühen Tod 1979 im Alter von 58 Jahren prägte der Berliner Kardinal die Kirchenpolitik der Bischöfe in dem Jahrzehnt bis zum Ende des SED-Staates. Dabei war Bengsch in seinem Kurs keineswegs immer unumstritten. Aber seine Autorität stand in den 18 Jahren seiner Amtszeit als Bischof von Berlin und Vorsitzender der Berliner Ordinarien Konferenz – seit 1976 Berliner Bischofskonferenz – weder nach innen noch nach außen je in Zweifel.

Der gebürtige Berliner wurde am 16. August 1961, drei Tage nach dem Mauerbau, im Alter von knapp 40 Jahren zum Bischof des politisch geteilten Bistums ernannt. Seine Wahl durch das Domkapitel war bereits im Juli, kurz nach der Berufung seines Vorgängers Julius Döpfner zum Erzbischof von München und Freising, erfolgt. Döpfner hatte seit 1958 nicht mehr in die DDR einreisen dürfen. Bengsch, der seinen Wohnsitz im Ostteil Berlins hatte, durfte West-Berlin zunächst nur an zehn, später an 30 Tagen im Quartal besuchen.

Der "Arm" Kardinal Döpfners in Ost-Berlin

Der Sohn eines Postbeamten und einer Schneiderin hatte nach Ost-Berliner Kaplansjahren in München in Dogmatik promoviert. Danach war er Dozent am Pastoralseminar in Neuzelle und bereits seit 1959 als Weihbischof gleichsam der "Arm" Döpfners in dem für ihn gesperrten Bistumsteil. Mit seiner unverblümten Berliner Art zu reden, verband Bengsch Volkstümlichkeit mit Unmissverständlichkeit gegenüber den Staatsvertretern.

Bei aller unverhohlenen Ablehnung des sozialistischen Staates vertrat Bengsch in der Öffentlichkeit eine Haltung der "politischen Abstinenz". Seine Zurückhaltung bei allgemeinpolitischen Aussagen war keine Leisetreterei. Wenn es um Grundsätzliches ging, um Gewissensfreiheit, das Erziehungsmonopol des Staates, um Abtreibung oder den Zwang zur Jugendweihe, meldete sich Bengsch ebenso wie die anderen ostdeutschen Bischöfe zu Wort. Von seinen Vorgängern übernahm er die Anweisung an die Geistlichen, Kontakte mit staatlichen Stellen zu meiden, es sei denn in offiziellem kirchlichem Auftrag. Mit diesem Konzept gelang es Bengsch, die Seelsorge für die Katholiken nicht nur in beiden Teilen seines Bistums, sondern auch DDR-weit sicherzustellen.

Seit 1967 im Kardinalskollegium

Innerkirchlich scheute Bengsch, der mit dem persönlichen Titel Erzbischof ausgezeichnet und 1967 ins Kardinalskollegium berufen wurde, nicht den Konflikt, wenn Wichtiges auf dem Spiel stand. So wandte er sich, wenn auch vergeblich, beim II. Vatikanischen Konzil, gegen die Pastoralkonstitution "Gaudium et spes" über die Kirche in der Welt von heute, weil diese nach seiner Auffassung von kommunistischen und anderen atheistischen Regierungen zum Schaden der Kirche missbraucht werden könne. 1968 wollte er die "Königsteiner Erklärung" der Deutschen Bischofskonferenz zur Enzyklika "Humanae Vitae" von Papst Paul VI. verhindern, konnte sich aber damit nicht durchsetzen. Den Text, der die Gewissensentscheidung der Betroffenen bei der Empfängnisverhütung betonte, lehnte Bengsch auch aus der Sorge ab, die Bischöfe könnten gegen den Papst ausgespielt werden.

Zu Bengschs unumstrittenen Leistungen gehört es, dass er die kirchliche Einheit des politisch geteilten Bistums Berlin verteidigte, die nicht nur vom SED-Staat bedroht, sondern auch innerkirchlich in Frage gestellt wurde. Für dieses Ziel stellte er sich sogar gegen den Vatikan, der in den 1970er Jahren zur Anerkennung der DDR-Grenzen und zur Errichtung von ostdeutschen Bistümern bereit war. Erst nach der Wahl des Polen Karol Wojtyla zum Papst Johannes Paul II. waren diese Pläne endgültig vom Tisch.

Norbert Zonker

26.08.2021 Kirchenzeitung „Tag des Herrn“

Nun ist die erste wissenschaftliche Biografie über den Berliner Erzbischof und Kardinal veröffentlicht worden. Der TAG DES HERRN führte ein Interview mit dem Autor, dem Kirchenhistoriker Stefan Samerski.

Herr Professor Samerski, welche Bedeutung hat das Lebenswerk von Alfred Bengsch?

Alfred Bengsch wurde drei Tage nach dem Bau der Berliner Mauer zum Bischof von Berlin ernannt. Dies geschah in einer Krisensituation, in der erhebliche Unsicherheiten herrschten. Es gab Befürchtungen eines möglichen dritten Weltkriegs. Zudem hatte sein Vorgänger Döpfner Konflikte mit den DDR-Behörden. Die Situation war kritisch in Bezug darauf, wie das Regime mit der Kirche umgehen würde. Ein Neubeginn war notwendig, um die kirchlichen Aktivitäten zu sichern. Die vatikanische Ostpolitik spielte später ebenfalls eine Rolle. Der Vatikan wollte den Forderungen der DDR-Regierung entgegenkommen, die eine strukturelle Trennung der katholischen Kirche in der DDR von der in der Bundesrepublik anstrebte, was im Gegensatz zu Bengschs Ansichten stand. Weitere Herausforderungen waren die 68er-Bewegung und das Zweite Vatikanische Konzil. Bengschs Lebensleistung bestand darin, dass die katholische Kirche während dieser Krisenjahre in seinem Bistum und in der gesamten DDR bestehen konnte.

Ein starkes Motiv für Bengsch war die Einheit des Bistums Berlin zu bewahren. Warum?

Der Gedanke der Einheit bezog sich nicht nur auf Berlin. Bengsch legte großen Wert auf die Einheit innerhalb der katholischen Kirche in der gesamten DDR. Er hatte Bedenken, dass die Verhältnisse in der DDR ähnlich wie in der ČSSR werden könnten, wo der Staat die Kirche durch staatsnahe Pax-Priester gespalten hatte.

Buchhinweis: Stefan Samerski: Alfred Bengsch – Bischof im geteilten Berlin; Verlag Herder Freiburg 2021, ISBN: 978-3-451-38820-0,

Matthias Holluba

Erinnerungen an Alfred Bengsch – Fotoausstellung

8. Sep 2021

Mit dieser Ausstellung erinnern das Erzbistum Berlin und die Katholische Akademie in Berlin e.V. an den sechsten Bischof des Bistums.

Die Ausstellung zeigt vor allem Erzbischof Dr. Alfred Kardinal Bengsch. Er wurde am 10.9.1921 in Berlin geboren und wuchs auf der „Roten Insel“ in Berlin-Schöneberg auf. Bengsch wurde 1959 Weihbischof in Berlin und trat im Schicksalsjahr 1961 die Nachfolge von Julius Kardinal Döpfner als Berliner Diözesanbischof an. Er prägte die Kirche Berlins und Ostdeutschlands.

Aufgrund seiner Berliner Schnodderigkeit wurde er von den Katholiken seines weitläufigen Bistums sehr geschätzt. Bis heute kann man überall Anekdoten und Geschichten über ihn hören. Alfred Bengsch war selbst begeisterter Fotograf. Er entwickelte die Schwarz-Weiß-Fotos und verschenkte die Abzüge. Einer dieser Abzüge ist samt seiner Geschichte ausgestellt.

Einige der Bilder stammen von Lesern der katholischen Wochenzeitung „Tag des Herrn“, diese sind namentlich benannt. Die Großzahl ist aus dem Bestand des Diözesanarchivs Berlin (DAB), weitere von KNA-Bild und das Foto am Eingang von Getty-Images.

Die Fotoschau ist in fünf Gruppen unterteilt: Frühe Jahre, Bischof im Amt, Geselligkeit, Weltkirche und Abschied.

Überarbeitet von Roland Steinfurth

Korrektur Wolfgang Vogt

Gemeinde Hl. Dreifaltigkeit Stralsund

Kommentare