20/09/2025 0 Kommentare

Katholisches Leben in Stralsund – eine Zeitschiene bis in die Gegenwart - Episode 35

Katholisches Leben in Stralsund – eine Zeitschiene bis in die Gegenwart - Episode 35

# Jubiläum250

Katholisches Leben in Stralsund – eine Zeitschiene bis in die Gegenwart - Episode 35

Priester der 50er-Jahre – DDR-Kirche

Katholische Priester in Stralsund - DDR Zeiten, Teil 2

In den 50er Jahren kommt in Stralsund einiges in Bewegung. So wird 1951 ein Naturkundemuseum eröffnet, unser heutiges Meeresmuseum. Dann kommt es 1957 zur Gründung der „Weißen Flotte“, ein Schiffsverkehr mit Urlaubern beginnt. Von Saßnitz aus konnte man sogar ein paar Jahre später einen Tagesausflug nach Trelleborg in Schweden machen. Anfangs noch mit Ausschiffung, später nur noch mit Hafenrundfahrt vor Ort ohne Ausstieg. Nach dem Mauerbau 1961 wurde diese Fahrt für DDR-Bürger nicht mehr angeboten. Am 17. Juni 1953 kam es auf Baustellen und in der Volkswerft Stralsund zu Arbeitsniederlegungen. Einige Werftarbeiter, darunter ein Gewerkschaftsfunktionär, wurden verhaftet. Die Arbeitsniederlegungen wurden durch die bewaffneten Organe der DDR und die Sowjetarmee gewaltsam beendet.

Nach Unterdrückung der Aufstände begann dann ein reges Baugeschehen zum Wohnungsbau – 1958 entstand mit der Großblockbauweise der Stadtteil Knieper Nord. Auch Gemeindemitglieder zogen aus ihren eher sehr beengten Wohnungen in der Innenstadt dorthin.

Neue junge, gerade geweihte Kapläne verstärkten in dieser Zeit die katholische Seelsorge unseres Pfarrers Monsignore Friedrich Radek - Seelsorge in den Neubaugebieten eine wichtige Aufgabe in kirchenunfreundlichen DDR-Zeit.

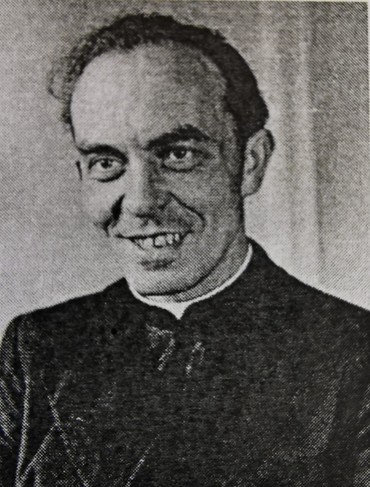

1) Kaplan Johannes Matuschewski

Geboren am 08. März 1923 in Krojanke/Westpreußen, geweiht am 25. April 1954 von Bischof Wilhelm Weskamm. Er war vom 01. Juni 1954 bis 15. September 1957 bei uns Kaplan. Anschließend hatte er Kaplansstellen in Berlin St. Michael und Berlin-Köpenick inne, dann wurde er Kuratus in Bad Wilsnack und Administrator/Kuratus in Wilhelmshorst/Michendorf, danach Pfarrer in Berlin Friedrichshagen. Er ging am 01. August 1986 in den Ruhestand und starb am 05. Januar 2012.

Gemeindeglieder und Gemeinden berichten:

Gemeinde St. Franziskus Berlin Friedrichshagen: Chronik.

Johannes Matuschewski (17. Mai 1968 – 1987 leitender Pfarrer), zuvor Kuratus in Wilhelmshorst, war in vorgenannter Zeit auch Pfarrer in St. Franziskus in Friedrichshagen.

Die Orgelweihe nahm Pfarrer Johannes Matuschewski am Sonntag Laetare, dem 21. März 1971, hier im Rahmen einer Andacht vor.

2) Kaplan Heinrich Gehrmann

Geboren am 01. März 1919 in Hammerstein/Westpreußen, geweiht am 25. April 1954 von Bischof Wilhelm Weskamm, war vom 15. Februar 1956 bis 01. Februar 1959 Kaplan in Stralsund. Danach wurde er Pfarrer in Brieselang. Hier fanden zur Wende in der Kirche Friedensgebete und politische Gespräche statt. Er saß am „Runden Tisch“ und wurde mit der Überwachung beim Einsehen der Stasi-Akten der ersten demokratisch gewählten Gemeindevertretung betraut. Für sein politisches Engagement verlieh ihm die Gemeinde im November 2002 postum die Ehrenbürgerschaft und benannte eine Straße nach ihm. Er starb am 13. Juli 1997.

Gemeindeglieder und andere berichten:

Pfarrer Gehrmann war ein äußerlich (1,96 m groß) und innerlich beeindruckender Mensch mit einer liebenswürdigen und bescheidenen Art. Am 1. März 1919 in Hammerstein/Westpreußen geboren, wuchs er teilweise in Schlesien und Pommern auf. 1938/39 wurde er zum Wehrdienst eingezogen. Bei der Schlacht um Stalingrad geriet er in russische Kriegsgefangenschaft und kehrte er nach fünf Jahren heim. Ein aus Brotkrumen gebastelter Rosenkranz blieb bis zuletzt sein Lebensbegleiter. Nach dem 1948 begonnenen Theologiestudium wurde Heinrich Gehrmann am 25. April 1954 in Berlin zum Priester geweiht. Viele Stationen seines Lebens folgten, darunter Fehrbellin, Neuruppin, Stralsund und Brieselang. Hier gründete er 1976 eine Kolpingfamilie. Er war ökumenisch und musikalisch aktiv und engagierte sich als Krankenhausseelsorger und für Behinderte. Zur Zeit des Umbruchs öffnete er seine Kirche zu Friedensgebeten. Im Herbst 1989 ermutigte er viele Menschen, Verantwortung zu übernehmen und in der Region zu bleiben. Er war Mitglied des Runden Tisches in Brieselang und später Vertrauensperson zur Einsicht der Stasi-Unterlagen. Pfarrer Heinrich Gehrmann starb am 13. Dezember 1997 in Berlin. Am 16. November 2003 wurde eine Straße feierlich nach ihm benannt.

Er war hochgewachsen und beeindruckend nicht nur wegen seiner Größe. Heinrich Gehrmann prägte das gesellschaftliche Leben in Brieselang von 1975 bis 1992 maßgeblich. Aufgrund seines Engagements erhielt er nach einem Beschluss der Gemeindevertretung vom 19. März 1992 die Ehrenbürgerschaft.

Bürgermeister Richard Heynisch / Brieselang 1992

Die katholische Kirche in der DDR unter Bischof Wilhelm Weskamm

Die Kirche in der DDR stand vor einer antireligiösen System. Wilhelm Weskamm beschrieb Katholizismus in der DDR als dauerhafte Herausforderung. Die Zahl der Katholiken stieg durch Flüchtlinge nach 1945, sank jedoch bald wieder. Die Diasporakirche war für den SED-Staat fast ein halbes Jahrhundert lang ein ideologischer Hauptgegner.

Die Darstellung zum „DDR-Katholizismus“ umfasst sechs thematische Schwerpunkte mit insgesamt 27 Beiträgen über die Diasporakirche. Mit der Amtsübernahme des Magdeburger Weihbischofs Wilhelm Weskamm als Berliner Bischof erfolgte eine Veränderung im kirchlichen Selbstverständnis. Sein Vorgänger, Kardinal Preysing, konnte keine Stabilisierung der Kirche erreichen. Weskamm erkannte erstmals Spielräume trotz ideologischer Rahmenbedingungen.

Die Kritik an der Migration katholischer Flüchtlinge fand ihren Ausdruck bei einer Predigt des Meißner Bischofs Otto Spülbeck. Diese setzte neue Prinzipien zu den „Möglichkeiten und Grenzen des Engagements der Katholiken im Gemeinwesen“. Das Zweite Vatikanische Konzil brachte auch in der DDR Aufbruchstimmung. Die Impulse führten zur „Meißner Synode“ und zur „Pastoralsynode der Jurisdiktionsbezirke in der DDR“.

An der Pastoralsynode beteiligten sich 146.000 Katholiken mit 12.000 Vorschlägen. Über Inhalte und Beschlüsse wurde gestritten, der Grunddissens betraf das Verhältnis der Kirche zur sozialistischen Gesellschaft. Welche Wirkung die eingereichten Vorschläge hatten, ist nicht aktenkundig nachvollziehbar. Auch in Arbeitsgruppen in unserer Gemeinde Hl.Dreifaltigkeit Stralsund wurde lebhaft gestritten und diskutiert und Vorschläge eingereicht. Unser Erzbischof Alfred Bengsch versuchte eine politische Abstinenz der Kirche durchzusetzen. Dennoch zeigte sich auf längere Sicht ein Einfluss der Debatten in dem Schreiben „Gaudium et spes“.

Der Bischof von Erfurt, Joachim Wanke, definierte Seelsorge als Solidarisierung und sah die Kirche als Instrument zur Vorbereitung der Menschen auf die kommende Solidarisierung im Reich Gottes. Diese Sichtweise trug zur friedlichen Revolution von 1989 bei. Heute besteht die Herausforderung darin, eine Sprache auch für Nichtglaubende zu finden und Theologie für die gesamte Bundesrepublik zu betreiben.

Was in den 50er-Jahren und in der Weltkirche passierte

1956

Bischof: Wilhelm Weskamm stirbt nach schwerer Krankheit im August •

Weihbischof: Paul Tkotsch •

Das katholische Kirchenblatt „St. Hedwig“ wird von DDR-Behörden beschlagnahmt

1957

Bischof: Julius Döpfner wird zum Bischof von Berlin ernannt

1958

Bischof: Julius Döpfner wird zum Kardinal bestellt• Weihbischof: Paul Tkotsch • Deutscher Katholikentag in Berlin (in Ost und West)

1959

Alfred Bengsch wird zum Weihbischof ernannt

Weltkirche

1958

Papst Pius XII. stirbt, sein Nachfolger wird Johannes XXIII. •

Gründung des Bischöflichen Hilfswerkes Misereor

1959

Papst Johannes XXIII. beruft überraschend das Zweite Vatikanische Konzil ein

Was sonst passierte

1955

Ende der Besatzungszeit in DDR und BRD / Aufnahme der BRD in die NATO • Heimkehr der letzten deutschen Kriegsgefangenen / Gründung der Bundeswehr

1956

Gründung der Nationalen Volksarmee in der DDR

1957

Die Sowjetunion schickt den Sputnik als ersten künstlichen Satellit in die Erdumlaufbahn

In Gedenken an Frau Felicitas Knoppke; verstorben 2024

überarbeitet von Roland Steinfurth

Korrektur Wolfgang Vogt

Gemeinde Hl. Dreifaltigkeit Stralsund

Kommentare