18/07/2025 0 Kommentare

Katholisches Leben in Stralsund – eine Zeitschiene bis in die Gegenwart - Episode 31

Katholisches Leben in Stralsund – eine Zeitschiene bis in die Gegenwart - Episode 31

# Jubiläum250

Katholisches Leben in Stralsund – eine Zeitschiene bis in die Gegenwart - Episode 31

Bischöfe – Delegaten - Erzbischöfe – Kardinäle und Weihbischöfe – zu Besuch, Firmung und Visitation, Teil 4

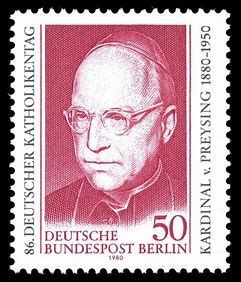

Bischof Konrad Kardinal von Preysing – Ein Adeliger in Mission

Im Jahre 1936 erwarteten die Stralsunder Katholiken wieder einen Bischof, Konrad Kardinal von Preysing, zur Firmung und zum 151. Jubiläum der Kirchweihe. Diesmal hatte der Besuch ohne offiziellen Empfang stattgefunden. Pfarrer Radek berichtete in der Chronik darüber. Es war auch eine Zeit von gutgehender Wirtschaft und technischer Innovation. So gab es z.B. in der Sommersaison eine Flugverbindung per Wasserflugzeug vom Sund nach Berlin. Kardinal Preysing kam aber nicht mit dem Flugboot.

Auch heute noch ist der Besuch eines Bischofs oder Weihbischofs ein freudiges, aber nicht mehr so seltenes Ereignis wie in den vergangenen Tagen. Neue Straßen und andere technische Möglichkeiten haben auch dazu beigetragen.

Unser Bischof, Konrad Kardinal von Preysing, in der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus

Leben

Konrad von Preysing stammte aus dem bayerischen Adelsgeschlecht Preysing und war das vierte von elf Kindern des Kaspar Graf von Preysing und seiner Ehefrau Hedwig Maria Ida, geborene Gräfin von Walterskirchen. Nach dem Besuch des Gymnasiums in Landshut studierte er Jurisprudenz an den Universitäten München und Würzburg. Im Jahr 1905 schloss er sein Studium ab und trat kurzzeitig in den bayerischen Staatsdienst ein: 1906 war er Ministerialpraktikant im Bayerischen Staatsministerium des Äußeren, 1907 Attaché bei der bayerischen Gesandtschaft am Quirinal in Rom.

Ab 1908 studierte von Preysing katholische Theologie in Innsbruck und empfing dort am 26. Juli 1912 das Sakrament der Priesterweihe. 1913 wurde er in Innsbruck zum Doktor der Theologie promoviert. Noch im selben Jahr berief ihn der Münchener Erzbischof Franziskus von Bettinger zu seinem Sekretär. Nach dem Tod Bettingers wurde Konrad von Preysing Stadtpfarrer an St. Paul in München. Anfang 1921 ernannte ihn Michael von Faulhaber zum Domprediger an der Münchner Frauenkirche. In dieser Zeit wurde Preysing Ehrenmitglied des Katholischen Studentenvereins Rheno-Bavaria im KV.

Er lernte den seit 1917 in München und seit 1920 auch in Berlin akkreditierten Apostolischen Nuntius Eugenio Pacelli kennen, der sich in den 1920er Jahren mehrfach seiner diskreten Assistenz bediente. Die enge Beziehung zu Pacelli, dem späteren Papst Pius XII., der 1930 das Amt des Kardinalstaatssekretärs übernahm, hatte vermutlich Einfluss auf die Entscheidung von Pius XI., Preysing am 9. September 1932 zum Bischof von Eichstätt zu ernennen. Die Bischofsweihe spendete ihm der Erzbischof von Bamberg, Johann Jakob von Hauck, am 28. September 1932 in Eichstätt. Mitkonsekratoren waren der Bischof von Würzburg, Matthias Ehrenfried und der Bischof von Passau, Sigismund Felix von Ow-Felldorf.

Bischof in Berlin

1935 wurde Preysing durch Wahlentscheid des Berliner Domkapitels zum Bischof von Berlin erhoben (Wahlbestätigung durch den Papst am 5. Juli 1935, Inthronisation am 31. August 1935). Das 1930 neu errichtete Bistum war eine Diözese in einem Diaspora-Gebiet. Während seiner Amtszeit wurden 36 neue Kirchen und zahlreiche neue Seelsorgestellen eingerichtet.

Für den Heiligen Stuhl war Preysing als Diplomat in der deutschen Hauptstadt tätig. Als Pressereferent der Fuldaer Bischofskonferenz befasste er sich mit der katholischen Presse. Die Verhandlungen für das katholische Verbandswesen (Kirchenpressewesen) scheiterten 1936, und die Enzyklika Mit brennender Sorge von Pius XI. im März 1937 markierte eine klare Abgrenzung vom NS-Staat. Preysing setzte sich innerkirchlich für die Wahrung der Menschenrechte ein.

Nach der Verhaftung des Meißner Bischofs Petrus Legge im Oktober 1935 wurde Preysing am 15. Oktober 1935 zum Apostolischen Administrator des Bistums Meißen ernannt. Legge wurden Devisenvergehen vorgeworfen. Preysings Aussage während des Prozesses konnte eine Verurteilung zu einer Geldstrafe wegen fahrlässiger Devisenverschiebung nicht verhindern. Am 15. März 1937 wurde er von diesem Amt entbunden, da der Bischof zurückkehrte.

Preysing bot Pius XII. seinen Rücktritt an, nachdem Kardinal Adolf Bertram 1940 einen umstrittenen Geburtstagsglückwunsch an Hitler sandte. Auf Drängen des Papstes blieb Preysing im Amt und nutzte seine Predigten und Hirtenbriefe, um gegen den Nationalsozialismus und das Unrecht des Zweiten Weltkriegs aufzutreten. Er sah die Kriegsteilnahme nie als patriotische Pflicht und verurteilte 1941 das Euthanasieprogramm. In einem Hirtenbrief von 1942 betonte er das göttliche Recht über menschliche Interessen. Mit Aussagen (aus demselben Hirtenbrief) wie

„Der Einzelne sollte nicht vollständig im Staat, im Volk oder in der Rasse aufgehen. Jeder Mensch hat seine unsterbliche Seele und sein ewiges Schicksal.“

„Es bleibt sicher, dass keine Gewalt der Erde es unternehmen darf, einen Menschen zu Äußerungen oder Handlungen zu zwingen, die gegen sein Gewissen und die Wahrheit sind.“

„Jeder Mensch hat Rechte, die ihm keine irdische Gewalt nehmen darf. Dazu gehört das Recht auf Leben, Unversehrtheit, Freiheit, Eigentum sowie eine Ehe, deren Bestand nicht von staatlicher Willkür abhängt. Diese Rechte dürfen auch denen nicht abgesprochen werden, die nicht unseres Blutes sind oder unsere Sprache sprechen.“

Er setzte sich von der nationalsozialistischen Ideologie und Praxis ab. In zahlreichen Briefen informierte er den Papst über die Lage in Deutschland.

Aus Anlass der Premiere des Euthanasie-Propagandafilms „Ich klage an“ (1941) in Berlin stellte er eine Warnung vor diesem Film zusammen, die er an alle anderen Bischöfe in Deutschland verschickte. Er verurteilte den Film auch öffentlich.

Während des Zweiten Weltkriegs setzte sich Preysing nachdrücklich für die Verfolgten des NS-Regimes ein, insbesondere für die Juden und christlichen „Nichtarier“: Unter anderem gründete er bei seinem Berliner Ordinariat ein kirchliches Hilfswerk, hauptsächlich zur Vermittlung von Auswanderungsmöglichkeiten, Versorgung mit Lebensmitteln und Beschaffung von Wohnraum. Als 1941 dessen Leiter, der Berliner Dompropst Bernhard Lichtenberg, verhaftet wurde, übernahm Preysing persönlich die Leitung des Hilfswerks beim Bischöflichen Ordinariat, um nicht weitere Mitarbeiter zu gefährden.

Kurz nach der Wannseekonferenz erhielten Preysing und Margarete Sommer Kenntnis vom Inhalt des Konferenzprotokolls. Im August 1942 wurde er, ebenso wie Otto Dibelius, von Kurt Gerstein über die Morde in Polen informiert, was jedoch ohne Folgen blieb.

Während der Judendeportationen 1943 appellierte Preysing schließlich an Pius XII., „für die vielen Unglücklich-Unschuldigen einzutreten“. Preysing hatte Verbindungen zu Helmuth James Graf von Moltke und zum Kreisauer Kreis.

Ab 1945 erstreckte sich sein Bistum über die vier Sektoren Berlins und einen Teil der sowjetischen Besatzungszone. Sein Amtssitz war im amerikanischen Sektor in Berlin-Zehlendorf. Am 18. Februar 1946 ernannte Papst Pius XII. Preysing zum Kardinalpriester der Titelkirche Sant’ Agata dei Goti. 1947 reiste er in die USA, um Nothilfe zu erbitten. Wie er zuvor für die Verfolgten des Nationalsozialismus eingetreten war, unterstützte er nun die Verfolgten der Roten Armee und der Sozialistischen Einheitspartei. Er verbot Priestern politische Stellungnahmen, um sie vor Konflikten mit der Militärverwaltung zu schützen.

Die letzten Lebensjahre Preysings waren von Krankheit überschattet. Er starb am 21. Dezember 1950 an einem Herzinfarkt. Zuerst wurde er auf dem St.-Hedwigs-Friedhof in Berlin begraben und fand 1969 seine letzte Ruhestätte in der Krypta der wieder aufgebauten Sankt-Hedwigs-Kathedrale. Sein Name steht auf einem Grabstein vor der Kapelle des St.-Hedwig-Kirchhofs.

Preysing ist der Namensgeber des Konrad-von-Preysing-Hauses, einer Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung in Trägerschaft des Caritasverbandes Frankfurt. Rund einen Monat vor seinem zehnten Todestag wurde er mit der Preysingstraße in Berlin-Lankwitz geehrt.

„In verbo tuo“

Der Wahlspruch In seinem Wappen steht als Leitmotiv auch über dem Leben des Berliner Bischofs, der, Bayrischem Uradel entstammend, der diplomatischen Karriere entsagte, um seiner Berufung zum Priestertum zu folgen. Er war Sekretär bei Franziskus Kardinal von Bettinger, Erzbischof von München-Freising, Mitarbeiter von Nuntius Eugenio Pacelli, dem späteren Papst Pius XII., dann Bischof von Eichstätt und seit 1935 Bischof von Berlin. Unter dem Nationalsozialismus war er einer der unerschrockensten Verteidiger der Kirche, immer auf der Wacht, für Gerechtigkeit, für Glaubens- und Gewissensfreiheit einzutreten

Generalvikar Bistum Berlin – Maximilian Prange

Anders katholisch sein.

Der Berliner Katholizismus ist von der Diaspora geprägt. Die Selbstbehauptung als kleine Minderheit und die Durchsetzung ihrer unverzichtbaren Rechte hat die Katholiken der Großstadt und auch des Landes hier im Norden wach und aufgeschlossen gemacht. Anders als in überwiegend katholischen Landstrichen, ja oft von deren Bewohnern beneidet, fühlen sich die Gläubigen unseres Bistums mehr zusammengehörig, sie sind lebendiger und bewusster katholisch. Das zeigt sich in besonderer Weise in ihrer Zuwendung zu ihrem Oberhirten. Ihr Bischof ist ihnen nicht nur gottgesetzte Autorität, der man Gehorsam schuldet, er ist ihnen auch Vorbild und Ansporn, Vater, Führer und Herold.

Lange Zeit war das äußere Wirken der Kirche auf den inneren kirchlichen Raum zurückgedrängt. Das Naziregime kannte nur den künstlich entfachten, unwahren Führerkult und duldete nicht mehr das machtvolle Glaubensbekenntnis des katholischen Berlins. Dann kam der Krieg mit all seinen Schrecken und Sorgen und endlich die tiefste Not, die Auflösung aller Ordnung mit dem Zusammenbruch 1945. Es war nur natürlich, dass die Folgezeit mehr der Selbstbesinnung und dem demütigen, gemeinsamen Gebet galt; und doch waren auch auf Kundgebungen auf der Waldbühne mit dem Bischof frohe Glaubensbegeisterung zu sehen.

Kardinal von Preysing hat in seiner Bescheidenheit keinerlei Aufsehen von seiner Person gemacht. Er hat ausschließlich die katholische Sache in den Vordergrund gestellt. Er gehörte zu den Arbeitern der Stille, die den Applaus der Menge meiden, sich aber stets der Last ihrer Verantwortung bewusst bleiben.

Bernhard Schwerdtfeger, Domvikar Sankt Hedwig Berlin

Autorin: Felicitas Knoppke; verstorben 2024

überarbeitet von Roland Steinfurth

Kommentare