24/07/2025 0 Kommentare

Katholisches Leben in Stralsund – eine Zeitschiene bis in die Gegenwart - Episode 30

Katholisches Leben in Stralsund – eine Zeitschiene bis in die Gegenwart - Episode 30

# Jubiläum250

Katholisches Leben in Stralsund – eine Zeitschiene bis in die Gegenwart - Episode 30

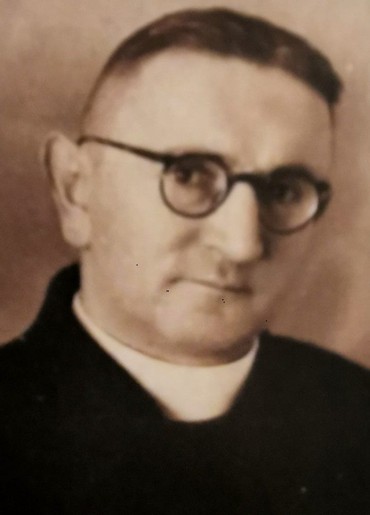

Dechant (Dekan) Pfarrer Augustinus Heinsch

Katholischer Kämpfer gegen den Nationalsozialismus

Auf der Gedenkstele auf unserem Friedhof findet sich ein Name, den kaum jemand kennt, den von Dechant Augustinus Heinsch. Wenige Ältere können sich erinnern. Er war 1941 unter Druck des nationalsozialistischen Systems nach Stralsund gekommen.

Dechant Heinsch wurde am 12. November 1882 geboren. Da sein Vater früh gestorben war, wuchs er bei seiner Mutter auf. Diese hatte finanziell keinen großen Spielraum, und so musste er sich in Schule und Studium allein mühsam durchschlagen.

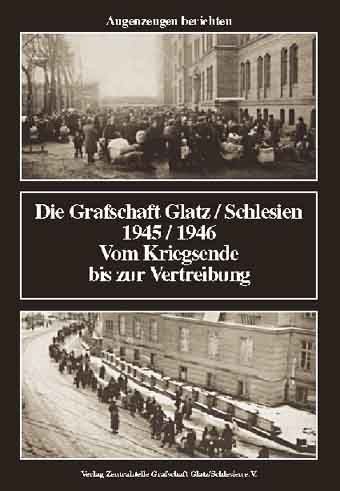

Nach seiner Priesterweihe 1907 hatte er verschiedene Stellen in unterschiedlichen Gemeinden der Grafschaft Glatz, die zum Erzbistum Prag gehörte. 1938 übernahm er die Pfarrei und Gemeinde Mittelsteine. Wegen seines fröhlichen und humorvollen Wesens war er überall beliebt und erwarb sich viele Freunde. Dem Nationalsozialismus aber stand er ablehnend gegenüber. In seinen Predigten äußerte er sich sehr kritisch. Dadurch geriet er ins Fadenkreuz der geheimen Staatspolizei, er wurde bespitzelt. Seine Predigten wurden ihm zum Verhängnis. Am 13. Februar 1941 wurde ihm von der Gestapo mitgeteilt, dass er binnen einer Stunde die Pfarrei verlassen müsse.

Er ging nach Berlin zu Verwandten. Von hier holte ihn sein Studienfreund Pfarrer Radek nach Stralsund. Er versuchte, sich hier einzurichten.

Nach einem Versehgang im November 1945 überfiel ihn bei Lüssow ein Sowjetsoldat, beraubte und verletzte ihn schwer. Der Soldat raubte ihm die goldene Patene, den Wintermantel, die Aktentasche und das Fahrrad. Dieser Überfall und nicht zuletzt die Erkenntnis, dass eine Rückkehr in die Heimat unmöglich sei, brach ihm das Herz. Er starb am 2. Februar 1946. Pfarrer Radek schrieb zu Tod seines Freundes: “Die Katholische Gemeinde erschien überaus zahlreich zu seiner Beerdigung. Der Verstorbene erfreute sich großer Beliebtheit, er war ein vielgesuchter Beichtvater. Er war ein aufrechter Priester – ein Seelsorger mit Mut.”

Felicitas Knoppke

Bericht seines Neffen Franz Heinsch

Augustinus Heinsch war von 1927 -1938 Pfarrer in Langenbrück, wo ihm ein nationalsozialistischer Lehrer viel Ärger und Schwierigkeiten machte.

Deshalb bewarb er sich um die freie Pfarrei Mittelsteine und wurde im Dezember 1938 eingeführt. Doch der Rektor der Mittel- steiner Volksschule ließ ihn dauernd durch Schulkinder bespitzelt, die berichten sollten, was der Pfarrer auf der Kanzel oder im Religionsunterricht gesagt habe.

Mehrmals wurde Pfarrer Heinsch deswegen von der Gestapo verhört; zu einer Verurteilung kam es jedoch nicht. Er war z.B. beschuldigt worden, während des Krieges öffentlich in der Kirche um den Sieg der Feinde gebetet zu haben. Bei der Verhandlung stellte sich heraus, dass er während der Weltgebetsoktav, wie allgemein üblich, mit den Gläubigen gebetet hatte, es möchten doch die getrennten Brüder in Ost und West sich in Liebe und Frieden wieder zusammenfinde. Am 14.02. 1941 wurde er jedoch von der Gestapo gezwungen, sofort seine Pfarrei zu verlassen, weil angeblich seine Tätigkeit in der Gemeinde „aufspaltend“ wirke. Er bekam Aufenthaltsverbot für Schlesien und das Sudetenland.

Deshalb begab er sich zunächst nach Berlin, von wo ihn sein Studienfreund, Pfarrer Radek in Stralsund, zu sich holte, weil seine beiden Kapläne zum Heeresdienst eingezogen waren. Dort half Pfarrer Heinsch nun nach Kräften in der schweren Diaspora-Seelsorge. Natürlich wurde er auch in Stralsund von der Gestapo überwacht und wieder einmal vorgeladen, weil er in einem Rundbrief an die Eltern der Erstkommunikanten gemahnt hatte, in einer Zeit, in der mächtige Feinde die Kirche bekämpfen, besonders wachsam zu sein. Man sah darin einen heimtückischen Angriff auf das Regime und verurteilte Pfarrer Heinsch zur Entrichtung eines hohen Sicherheitsgeldes. Nach Kriegsende war ihm die Heimkehr nach Mittelsteine wegen der katastrophalen Verkehrsverhältnisse nicht möglich.

Franz Heinsch

Die letzten Kriegsmonate und sowjetische Besatzung in Stralsund

Am 12. Januar 1945 begann die Großoffensive der Roten Armee gegen die deutsche Ostfront, die zu diesem Zeitpunkt noch in Polen entlang der Weichsel verlief. Die russischen Truppen besaßen eine große zahlenmäßige Überlegenheit. Trotz der Warnungen des Generalstabs des Heeres hatte Hitler es abgelehnt, die deutschen Truppen zu verstärken. Bereits Ende Januar drangen die Truppen der 1. Weißrussischen Front des sowjetischen Marschalls Schukow in den Süden Pommerns ein. Ihnen standen kaum noch kampffähige deutsche Verbände gegenüber. Hitler ordnete die Aufstellung einer neuen Heeresgruppe „Weichsel" an, die auch den gesamten Bereich der Front in Pommern übernahm. Zum Befehlshaber ernannte er aber keinen General der Wehrmacht, sondern Heinrich Himmler, den Führer der SS. Es zeigte sich schon nach kurzer Zeit, dass Himmler der Aufgabe nicht gewachsen war. Es fehlte ihm an militärischer Erfahrung. In Aufrufen an die Bevölkerung versuchte er, Optimismus zu verbreiten und verkündete eine baldige Wende. Die folgenden Wochen zeigten jedoch, wie unbegründet das Erwecken solcher Hoffnungen war. Am 20. April 1945 überschritten die sowjetischen Streitkräfte die Oder südlich von Stettin und eroberten nun auch Vorpommern und Mecklenburg. Die größeren Städte in Vorpommern fielen in schneller Abfolge in russische Hand: Am 30. April wurde Greifswald besetzt, am 1. Mai Stralsund und am 5. Mai waren die Russen in Saßnitz auf Rügen. Eine erbitterte Verteidigung von „Festungen" gab es hier nicht mehr. Die meisten Soldaten und Zivilisten hatten wohl auch erkannt, dass der Krieg endgültig verloren war. Die Verluste, vor allem der Zivilbevölkerung, die durch die Kampfhandlungen und den Einmarsch der Russen in Pommern entstanden, wird wohl niemand mehr genau beziffern können. Ohnehin lässt sich anhand nüchterner Zahlen nicht das Leid ermessen, dass jene letzten Kriegsmonate von Januar bis Mai 1945 über Pommern und seine Menschen brachten.

Die altehrwürdige Hansestadt Stralsund, Venedig des Nordens genannt, wurde am 01. Mai 1945 durch Kräfte der 90. Ropschaer Schützendivision unter dem Kommando von Generalmajor Ljastschenko besetzt. Die Division handelte im Bestand der 2. Belorussischen Front der Roten Armee im Rahmen der Operation Stettin-Rostock. Nicht unwesentliche Kräfte der Wehrmacht und der SS hatten sich auf die Stralsund vorgelagerte Insel Dänholm und auf die Insel Rügen abgesetzt (siehe Einsatz von Prälat Friedrich Radek).

Stralsund bot zu diesem Zeitpunkt einen traurigen Anblick. War die Stadt lange Zeit nicht primäres Ziel alliierter Bombenangriffe, wurden am 06. Oktober 1944 35% des Wohnungsbestandes und der überwiegende Teil der Industrieanlagen zerstört. An diesem Tag entluden 110 amerikanische Flugzeuge über 300 t ihrer tödlichen Last auf die altehrwürdige Stadt. Dies geschah, nachdem das eigentliche Angriffsziel, die Hydrierwerke Pölitz bei Stettin, wegen schlechten Wetters aufgegeben wurde und Stralsund als Ausweichziel herhalten musste. Es waren mehr als 800 Tote und zahlreiche Verletzte zu beklagen. Der Hafen glich einem Schiffsfriedhof und der Nahverkehr lag am Boden. Zahlreiche Baudenkmäler, die Jahrhunderte überdauert hatten, gingen unwiederbringlich verloren. Es blieb die Hoffnung auf bessere Zeit nach dem Krieg. Der 6. Oktober 1944 gilt in der Stralsunder Geschichte als einer der dunkelsten Tage.

Nach der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands ging die öffentliche Gewalt in Deutschland auf die vier Alliierten über. Deutschland wurde in vier Besatzungszonen aufgeteilt; Berlin in vier Sektoren, wofür den Sowjets Teile von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen überlassen wurden. Auf den Konferenzen von Teheran Ende 1943 und Jalta im Februar 1945 hatten Roosevelt, Stalin und Churchill sich bereits grundsätzlich geeinigt, die Zentralgewalt in Deutschland durch eine Kontrollkommission ausüben zu lassen. Auf der Potsdamer Konferenz jedoch wurde diese Zentralgewalt eingeschränkt, indem jedem Oberbefehlshaber in seiner Zone das Recht zugestanden wurde, selbständig Gesetze und Befehle zu erlassen.

Die strategische Konzeption der Sowjets hatte die Machtergreifung ganz Deutschlands zum Ziele. Die Sowjetführung musste deshalb nach Wegen suchen, wie durch verschiedene taktische Konzeptionen, von ihrer Besatzungszone ausgehend, dieses Ziel zu erreichen sei.

Gleichzeitig jedoch war es ein fester Entschluss der Sowjets, das von ihnen zu besetzende Gebiet ökonomisch so weit als möglich zum Wiederaufbau der Kriegsschäden in der Sowjetunion selbst auszubeuten und darüber hinaus noch umfangreiche Kontributionen aus den Westzonen herauszuholen. Es ist offensichtlich, dass sich diese beiden Ziele miteinander schwer vereinbaren ließen. Um die Bevölkerung ganz Deutschlands für die Sowjetunion zu gewinnen, musste den Deutschen die Furcht vor dem Kommunismus genommen und das von den Sowjets verwaltete Gebiet als Anziehungspunkt für ganz Deutschland aufgebaut werden. Mit Demontagen, Verschleppungen von Arbeitskräften und anderen Rachemaßnahmen war dieses Ziel natürlich nicht zu erreichen.

Sozialismus: Die Konsequenzen dieses sogenannten Aufbaus des Sozialismus — die nun begonnene strategische und taktische Etappe der Sowjetpolitik in Ostdeutschland — waren folgende:

Liquidierung der restlichen Privatwirtschaft, Ausschaltung des freien Handwerks durch handwerkliche Produktionsgemeinschaften, Liquidierung des privaten Groß - und Kleinhandels, verstärkter Ausbau der Schwerindustrie unter Vernachlässigung der Konsumgüterindustrie, Liquidierung der freien Bauern als selbständige Klasse, Erhöhung der Arbeitsproduktivität durch Normenerhöhung. Außer diesen wirtschaftlichen Konsequenzen zur endgültigen Anpassung der SBZ an den Status einer Volksdemokratie waren die Schaffung einer Volksarmee, die Umbildung der Kirchen in eine Staatskirche, die restlose Liquidierung selbständiger Einflüsse der bürgerlichen Parteien, die Schaffung eines stalinistischen Straf-, Zivil - und Arbeitsrechtes und die Schaffung des Staatssicherheitsdienstes zur Brechung jedes Widerstandes erforderlich, um die staatliche Form einer Diktatur stalinistischer Prägung zu erreichen. Glaube und kirchliches Engagement wurden in einer schwierigen Zeit stark gefordert.

Es war eine Zeit, die einige älteren Gemeindemitgliedern miterlebt haben. Sollten ihnen persönliche Ereignisse erzählenswert sein, senden Sie sie bitte in schriftlicher Form an die bekannten Adressen der Pfarrei Sankt Bernhard Stralsund - Rügen-Demmin. Es ist immer gut, Erlebtes festzuhalten und nachfolgenden Generationen zu berichten.

In Gedenken an Frau Felicitas Knoppke; verstorben 2024

überarbeitet von Roland Steinfurth

Gemeinde Hl. Dreifaltigkeit Stralsund

Kommentare