05/11/2025 0 Kommentare

Die Gemeindebildung in Stralsund

Die Gemeindebildung in Stralsund

# Bericht

Die Gemeindebildung in Stralsund

Das Collegium Nordicum in Linz und die Jesuiten in Schwerin.

Der Vorschlag, dass die Propaganda Verhandlungen mit Gustaf III. einleiten sollte, kam von Stralsund, wo sich eine katholische Gemeinde am Ende der Siebzigerjahre des 18. Jahrhunderts gebildet hatte. Der Weg der katholischen Priester, die nach Schwedisch-Pommern kamen, ging über das österreichische Linz und Schwerin.

Vom Jahre 1710 an, als die Jesuiten ein Collegium Nordicum in Linz gegründet hatten, bis zu der Zeit der Gemeindebildung in Stralsund, die von den Mitgliedern des damals aufgelösten Jesuitenordens durchgeführt worden war, vollzog sich eine auffallende Veränderung in den Absichten der katholischen Priester. Hinter der Linzer Initiative standen in gewissem Sinn deutliche Bestrebungen, den Norden für den Katholizismus wiederzugewinnen. Eine der wichtigsten Aufgaben des Seminariums S.S. Trium Regum, wie sich die Schule nach den nordischen Königen Erik, Knut und Olaf auch nannte, bestand nämlich von Anfang an darin, junge Männer aus Schweden, Norwegen, Dänemark und dem nördlichen Deutschland zu Priestern für ihre Heimatländer auszubilden.

Zu gleicher Zeit gab es Möglichkeiten für die Eröffnung einer kontinuierlichen Jesuitenmission im mecklenburgischen Schwerin. Da diese Stadt dem schwedischen Pommern und Dänemark ziemlich nahe lag und in lebhafter Verbindung mit Stralsund stand, fand sich eine Gelegenheit für die Jesuiten, dort für die Rekrutierung der Linzer Schule zu wirken. Auch in mehreren anderen Orten in Gebieten rings um Schwedisch-Pommern waren Jesuiten und andere katholische Priester wirksam. Besonders wenn es sich um die geistliche Betreuung von Soldaten handelte, wurde es katholischen Priestern verschiedentlich erlaubt, wenigstens einmal im Jahre die Garnisonsorte zu besuchen, um den katholischen Soldaten die Sakramente zu spenden. In Schwerin wirkte während der Jahre 1730-43 der Jesuit Karl von Stöcken, dem es gelungen war, auch einen anderen Pater des gleichen Ordens als Mithelfer an diesen Außenposten zu binden. Er suchte die in Mecklenburg versprengten Katholiken auf, und das Ergebnis seiner Bemühungen war, dass in Rostock den katholischen Soldaten ein Raum für den Gottesdienst zur Verfügung gestellt wurde.

Dieser eifrige Jesuit erweiterte seine Wirksamkeit auch über das schwedische Pommern, obwohl kein katholischer Priester Zutritt zu dieser Provinz hatte. Es hielten sich dort einige wenige katholische Kaufleute und Handwerker und ein oder der andere Katholik in höherer Stellung auf; vor allem aber gab es seit früheren Kriegsjahren eine Anzahl deutscher, italienischer, französischer und polnischer Soldaten in Stralsund, die der katholischen Kirche angehörten. von Stöcken sammelte während seiner Reisen in Schwedisch-Pommern die Katholiken zu Gottesdiensten und versuchte außerdem das Collegium Nordicum für sie zu interessieren. Er hatte den Plan, inkognito durch Schweden zu reisen und dort Schüler für diese Schule zu werben. Im Einverständnis mit dem Schweden Johan von Galdenblad, dem damaligen Rektor und einem der Gründer des Seminarium S.S. Trium Regum, errichtete er im Jahre 1735 eine Vorschule in Schwerin, Die Schüler, die sich als begabt und geeignet erwiesen, wurden von dort nach Linz weitergeschickt.

Je mehr aber die Aufklärungsideen an Ausbreitung gewannen, desto geringer wurde das Missionsinteresse. Der Geist der Aufklärung hinterließ in gewissem Sinn seine Spuren in den erwähnten Lehranstalten der Jesuiten und beeinflusste auch ihre Reisewirksamkeit in der norddeutschen Diaspora. Die Schulen in Linz und Schwerin waren keine Priesterseminarien, sondern für diese Zeit ziemlich typische Internate, wo eine begrenzte Anzahl junger Leute aus den gebildeten Klassen ihre Allgemeinbildung erhielt, und die Reisen, die katholische Priester im Norden unternahmen, dienten ausschließlich dem Zweck, die dort ansässigen Katholiken zu betreuen.

Die bekannten Veränderungen im geistigen Leben der Zeit kamen allmählich auch zum Ausdruck, als sich die protestantische Reaktion gegen diese katholische Wirksamkeit geltend machte. Da besonders in Stralsund kein katholischer Priester seit der Reformation sein Amt ausgeübt hatte - außer gelegentlich im 17. Jahrhundert - konnten sich die Einwohner Stralsunds anfangs nur schwer mit den Besuchen der Jesuiten abfinden. Als von Stöcken anfangs der Dreißigerjahre des 18. Jahrhunderts nach Stralsund kam, war er, gemäß eigenen Angaben, nahe daran, wegen der Intoleranz des Volkes sein Leben zu verlieren, wurde aber durch das Eingreifen des Reichsgrafen Erasmus Ernst von Küssow gerettet. Wenn auch der katholische Priester seine Schwierigkeiten in Stralsund übertrieb, ist es klar, dass von Küssow ihm eine Hilfe erwiesen hat, deren er wohl bedurfte. Da der Reichsgraf damit fortsetzte, fand sich das Konsistorium in Greifswald veranlasst, die weltliche Behörde eingreifen zu lassen. Und als von Küssow in der ersten Hälfte der Vierzigerjahre darum ansuchte, einen katholischen Priester als seinen „Domestique" zu erhalten, schlug die Regierung dieses Begehren ab, nachdem sie das Konsistorium in Greifswald zu Rate gezogen hatte. Obwohl aber die schwedisch-pommersche Regierung dabei auf die Landstände, die Geistlichen und die öffentliche Meinung Rücksicht nahm, versprach sie gleichzeitig, dass sie die Frage der Toleranz aufnehmen würde, wenn die Verhältnisse es zuließen.

Die von Axel Löwen erlaubte Seelsorge für die katholischen Soldaten.

Ein Geist des schwedischen Staatskirchentums kennzeichnete das schwedisch-pommersche Kirchenleben. Für die Zivilen galt die eigene alte Religionsgesetzstiftung der Provinz, aber alles Militärische unterstand dem schwedischen Kirchengesetz. Obwohl der Pietismus und, in fast noch höherem Grad, das Herrnhutertum in der Provinz an Ausbreitung gewannen, war die Orthodoxie lange verhältnismäßig stark. Obwohl aber Toleranz vonseiten der Geistlichkeit und den breiten Schichten des Volkes noch nicht zu erwarten war, zeigten einflussreiche Kreise bedeutende Duldsamkeit. So empfahl auf dem Landtag 1721 der Adel die Einführung einer gewissen Religionsfreiheit für fremde Glaubensbekenner.

Soweit es die gut 200 Katholiken in der schwedisch-pommerschen Garnisonsstadt betraf, bildeten die höheren Offiziere eine einflussreiche Gruppe. Sie rekrutierten sich gewöhnlich aus dem Adel und waren von den neuen Strömungen beeinflusst. Zur Zeit des pommerschen Krieges wurde eine freiere Lebensführung immer allgemeiner. Da alle Soldaten nach den geltenden Vorschriften die evangelisch-lutherische Lehre bekennen sollten, war es Brauch, bei den jährlichen Musterungstagen Mann für Mann zu fragen, welcher Religion er angehörte. Die Katholiken pflegten nun, um nicht abgewiesen zu werden, anzugeben, dass sie Lutheraner wären. Mehrere Offiziere, die mit katholischen Soldaten in Berührung gekommen waren und auch mit katholischen Offizieren verkehrt hatten, suchten auf verschiedene Weise den Soldaten behilflich zu sein, auch in religiöser Hinsicht. Da angeworbene Soldaten manchmal ihren Dienst vor der übereingekommenen Zeit verließen, lag es im Interesse des militärischen Kommandos, die Mannschaft zurückzuhalten. Die Katholiken von Stralsund besaßen im Generalleutnant Graf Gustaf David Hamilton af Hageby einen großen Wohltäter. Auf seinen Vorschlag hin wurde dem Jesuitenpater Hermann Josef Frings in Schwerin im Jahre 1761 ein Garantiebrief zugestellt, wonach diesem Pater versprochen wurde, sich während 20 Tagen in Stralsund aufhalten zu dürfen, um den katholischen Soldaten geistliche Pflege angedeihen zu lassen. Frings erhielt sowohl während dieser Zeit wie auch bei späteren Besuchen Hilfe und Schutz vonseiten der Offiziere.

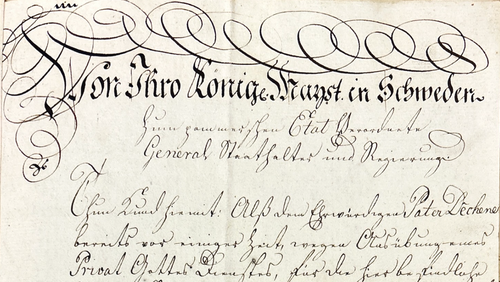

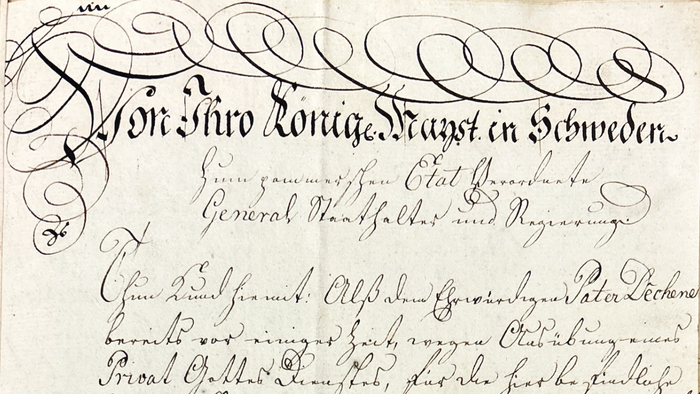

Besonders bedeutungsvoll war die Haltung des Generalgouverneurs. Seit dem Jahre 1748 war Graf Axel Löwen Generalgouverneur der Provinz und damit auch höchster militärischer Chef von Stralsund. Er hat offenherzig seine prinzipielle Einstellung in der Frage, ob Bekennern eines fremden Glaubens religiöse Freiheit zugebilligt werden solle oder nicht, in einem Schreiben Ausdruck gegeben, das aus der Zeit stammen dürfte, wo Frings in der Stadt wirksam war. Der für seine ziemlich selbständige politische Haltung bekannte Karolin hatte eine gewisse Neigung zum Pietismus. Er studierte seine Bibel fleißig und wollte sich zu denen gerechnet wissen, die die Heilige Schrift als einzige Richtschnur für Glauben und Leben anerkannten. Er nahm trotzdem von der orthodoxen Theologie Abstand und vertrat vor allem die Anschauung der Aufklärung. Ihre ungebundene Deutung der Schrift kam auch bei seinem Bibelstudium zum Ausdruck. So sah er im Apostel Paulus, dessen Verträglichkeit gegen Juden und Heiden seine Bewunderung erweckte, vor allem einen Pionier der Toleranz.

Löwen besaß die kirchenirenische Auffassung des frommen Aufklärers. Konfessionelle Bedenken durften nicht zu einer Hintansetzung der Liebe zum Nächsten führen. La Charité war als Haupttugend des Christen auch die Hauptvoraussetzung dafür, dass sich alle Christen in der Einheit des Glaubens begegnen sollten. Vertu und Savoir sollten auf gleiche Weise eingeschätzt werden, bei welchen Personen sie sich auch zeigten.

Die schwedisch-pommersche Regierung hielt es nicht nur für richtig, dass dem Toleranzprinzip gefolgt werden sollte, sondern wagte es nun auch in der Praxis, in Übereinstimmung mit dieser ihrer Einstellung zu handeln. Wie Pater Frings Verständnis beim militärischen Kommando fand, so erhielt er auch Hilfe und Schutz vonseiten der Regierung. Er konnte deshalb seinen Gottesdienst ungestört halten, und erhielt Ersatz für Reisen und andere Unkosten. Als Frings zu den katholischen Soldaten von Stralsund berufen wurde, war es natürlich, dass er auch Kontakt mit den zivilen Katholiken der Stadt zu suchen begann und überhaupt mit Plänen umging, dort eine katholische Gemeinde zu errichten. Deshalb besuchte er Stralsund mehrmals jährlich, wenn er auch keine Berufung dazu erhielt, und setzte dort seine Tätigkeit bis zum Jahre 1771 fort. Obzwar der Geist der Aufklärung dazu beitrug, die erweiterte Freiheit auf den Gebieten der Religion und Moral in größeren Kreisen zu verbreiten, gab es weiterhin doch eine deutliche Aversion gegen den Katholizismus bei der Mehrzahl der Einwohner von Stralsund. Schon bei seiner ersten legitimen amtlichen Reise in Schwedisch-Pommern begegnete Frings Schwierigkeiten. So musste er, als er in Stralsund anlangte, sich verborgen halten und untätig bleiben, bis der Generalgouverneur von einem zeitweiligen Aufenthalt von einem anderen Ort zurückkehrte. Eine tumultuarische Episode während seines ersten Besuches, wovon sowohl protestantische wie katholische Quellen berichten, kann davon Zeugnis ablegen, dass die Spannung zwischen den Konfessionen weiterhin ziemlich stark war.

Im Jahre 1771 wurde Frings davon unterrichtet, dass er seine Reisen nach Stralsund einstellen sollte, da er nicht dazu aufgefordert worden war, und diese Mitteilung hatte zur Folge, dass kein katholischer Priester während der Jahre 1771-74 Schwedisch-Pommern zu besuchen wagte. Die schwedisch-pommersche Regierung nahm damals auf die Opinion der Landstände Rücksicht, und der Nachfolger Axel Löwens, Hans Henrik von Liewen d. J., der eine allgemein restriktive Politik führte, hatte, nach allem zu schließen, nicht die gleiche irenische und tolerante Einstellung wie Löwen und kümmerte sich nicht um die Katholiken.

Die schwedisch-pommersche Toleranzpolitik und die Gemeindebildung.

Die Aufhebung des Jesuitenordens hatte nicht zur Folge, dass die Jesuitenpatres in Schwerin gezwungen wurden, ihre Arbeit abzubrechen. Es wurde ihnen, als Exjesuiten, erlaubt, ihre Wirksamkeit in Mecklenburg fortzusetzen, und von dort aus verfolgten sie mit Aufmerksamkeit die Entwicklung in der angrenzenden schwedischen Provinz. Sie merkten bald, dass der Generalgouverneur Fredrik Karl Sinklaire und der Oberstleutnant Arvid Niklas Höpken gegenüber den Katholiken wohlwollend eingestellt waren. Als sich der Exjesuit Aegidius Dechêne im Jahre 1775 eine Zeit lang in Rostock aufhielt, erreichte ihn das Gerücht, dass Sinklaire und Höpken in einem Brief ihrem Wunsch Ausdruck gegeben hätten, dass ein katholischer Priester nach Stralsund kommen möge. Dechêne begab sich unmittelbar dorthin und wurde sehr freundlich aufgenommen, obwohl weder der Generalgouverneur noch der Oberstleutnant den Brief geschrieben hatten, der laut dem Exjesuiten, von dem Gerücht als von beiden verfasst bezeichnet worden war. Dass die Lage in Stralsund nun zweifellos günstiger für die Jesuiten in Schwerin war als jemals vorher, hing zum großen Teil mit einem stärkeren Hervorheben des merkantilen Motivs zusammen, das in der schwedisch-pommerschen Religionspolitik hervortrat.

Als Sinklaire in untertänigen Briefen angab, auf welche Weise die allgemeinen Verhältnisse der ihm anvertrauten Provinz verbessert werden sollten, versuchte er im Jahre 1774 in einer ausführlichen Eingabe die Vorteile der religiösen Toleranz darzulegen. Er gab keine religiösen oder theoretischen Motivierungen an, sondern ging von der Praxis aus, indem er realpolitisch die Vorteile der Verträglichkeit durch Exempel erläuterte und diese als einen Abkürzungsweg beschrieb, durch welchen die Einwohnerzahl ohne Verzug zunehmen würde, und als den soliden Grund, wodurch den Erwerbszweigen leicht geholfen werden könnte. Sinklaire dachte dabei besonders an Preußen. Er äußerte sich kritisch über die alte Religionsgesetzgebung und erinnerte daran, dass die schwedisch-pommersche Regierung vergebens die Landstände zu bewegen versucht hatte, ihre Zustimmung zu gewissen Freiheiten für fremde Glaubensbekenner zu geben.

Der politisch begabte Sinklaire, der lange Zeit Neigung und Befähigung gezeigt hatte, ziemlich unumschränkt zu regieren, bevor er Generalgouverneur geworden war, beugte sich nicht vor der Ordnung der Dinge, die sich aus der Opposition der Städte entwickelt hatte.

Er behauptete, dass die Landstände die pommerschen Privilegien missdeutet hätten: aus sowohl diesen wie aus der Regierungsform vom Jahre 1663 könnte er nur herauslesen, dass den Landständen keine neue Religion auferlegt werden dürfte. Dies schloss also weder die Möglichkeit aus, Ausländer fremden Glaubens zu ermuntern, sich in Schwedisch-Pommern niederzulassen, noch das Recht, solchen Ausländern Religionsfreiheit unter der Bedingung zu bewilligen, dass sie nicht versuchten, ihren Glauben unter den Lutheranern zu verbreiten.

Er betonte, dass es der Territorialoberhoheit und dem „hohen Regale" Sr. Kgl. Mt. zukam, auch fremden Glaubensbekennern Schutz und Konzessionen zu gewähren, und suchte darum an, dass die kgl. Regierung ihm erlauben sollte, alle christlichen Glaubensgenossen und Juden beschützen zu lassen. Er wusste nicht, wann und unter welchen Bedingungen die verschiedenen christlichen Glaubensbekenner bewegt werden könnten, in die Provinz zu übersiedeln, bat sich aber aus, dass er selbst die Detailbestimmungen formulieren dürfte. Er beabsichtigte zwar, dabei auf die pommersche Gesetzgebung Rücksicht zu nehmen, sorgte aber trotzdem dafür, dass die kgl. Regierung das Hindernis beiseite schaffte, das sich durch die üblichen Appellationen der Land-stände beim Greifswalder Tribunal ergab. Am 15. Juli 1774 stimmte die kgl. Regierung dem Vorschlag zu. Doch durfte der Generalgouverneur seine Befugnis in der Toleranzfrage nicht früher ausnützen, als bis sich wirklich eine Gelegenheit ergab, fremde Glaubensgenossen dazu zu bewegen, sich in Schwedisch-Pommern anzusiedeln.

Ein Jahr später leitete Sinklaire Verhandlungen mit den Juden ein. Möglicherweise entstand im Zusammenhang damit das Gerücht, das Pater Dechêne als Anlass für seine Ankunft vorgeschützt hatte. Was die Katholiken betrifft, fehlten indessen anscheinend die Voraussetzungen, die gemäß der Vorschrift der kgl. Regierung notwendig waren, um Verhandlungen einzuleiten. Ein größerer Zuzug war nicht aktuell, und die Anzahl der Katholiken, die sich schon in Stralsund befanden, hatte sich seit Frings' Zeit bedeutend vermindert. Dieser Umstand hing hauptsächlich mit den gemischten Ehen zusammen. Eine der Intentionen des Militärkommandos bestand nämlich darin, dass die Offiziere die angeworbenen Soldaten ermahnten, sich zu verheiraten und Familien zu bilden, um dem Risiko zu begegnen, dass sie desertierten. Da sehr wenige katholische Frauen in der Provinz ansässig waren, verheirateten sich die Soldaten in der Regel mit lutherischen Frauen, und solange kein katholischer Priester im Ort stationiert war, erhielten alle Kinder der gemischten Ehe gewöhnlich evangelische Erziehung. Außerdem gingen einige Erwachsene zum Protestantismus über, da sie aus Mangel an katholischem Gottesdienst und kirchlichem Leben lutherische Kirchen aufsuchten. Die Katholiken bildeten doch, verglichen mit anderen fremden Glaubensbekennern in Schwedisch-Pommern, die größte Gruppe - ein Moment, das dafürsprach, Verhandlungen mit ihnen einzuleiten.

Dass die Soldaten dem Kirchengesetz Schwedens unterstellt waren, sollte außerdem ein erleichterndes Moment gegenüber der pommerschen Opposition bilden, die sich gegen Verhandlungen des schwedischen Generalgouverneurs richtete. Ein weiterer günstiger Faktor war, dass Höpken und andere hohe Offiziere sehr wohlwollend dazu eingestellt waren. Dechêne, der unmittelbar die Aufgaben sah, die ihn erwarteten, übernahm bereitwillig die Dinge, wo Frings sie beendigt hatte. Es war ihm vergönnt, sich bald über eine beginnende Konsolidierung der Katholiken freuen zu können, doch war er bestrebt, ein schriftliches Übereinkommen mit der schwedisch-pommerschen Regierung zu treffen, und verstand auch, wie wichtig es war, in seiner Wirksamkeit nicht allein vom Wohlwollen der Beamten und mündlich gegebenen Versicherungen abhängig zu sein. Dabei war es natürlich von Bedeutung, dass der Exjesuit Dechêne sich allen Anzeichen nach in seinen Handlungen gemäßigter erwies als die Jesuitenpatres von Stöcken und Frings.

Sinklaire und sein Regierungsrat hatten nichts dagegen, mit Dechêne zu verhandeln. Der Wille, für das Beste der Provinz zu wirken, trieb sie zu dem Versuch, die Möglichkeiten für fremde Glaubensbekenner zu erleichtern, damit sich diese wirklich in Schwedisch-Pommern niederließen. Besonders ein Regierungsrat, Ernst Wilhelm von Jahnke, zeigte eine deutliche Fürsorge für das geistliche Wohl der Stralsund-Katholiken. Dieser Mann, der an mehreren Höfen gelebt und in Wien während fünf Jahren den theresianischen Reformkatholizismus kennengelernt hatte, kann als interkonfessioneller Aufklärer und fast als ein aufgeklärter Katholik bezeichnet werden, obwohl er sich zur CA bekannte und niemals konvertiert war. Er zauderte nicht, mit Dechêne frühzeitig in Kontakt. zu treten, und mit dem Gedankenaustausch zwischen diesen beiden Männern begannen die Verhandlungen über die katholische Seelsorge.

von Jahnke riet dem Exjesuiten, nicht alle seine Wünsche auf einmal vorzulegen, sondern zunächst nur die Frage aufzunehmen, die sich auf die Anschaffung eines Kirchenlokals bezog, ein Punkt, der früher manche Klage verursacht hatte. Im Okt. 1775 suchte Dechêne bei der schwedisch-pommerschen Regierung also darum an, ein Dekret auszufertigen, nach welchem den Katholiken die Erlaubnis gegeben werden sollte, in der Stadt ein Lokal für den Gottesdienst käuflich zu erwerben und selbst zu besitzen. Seine Loyalität beteuernd wagte er es, einen von ihm selbst verfassten Vorschlag in der Sache einzureichen. Demgemäß wurde den Katholiken in dem Dekret, das am 6. November 1775 ausgefertigt wurde, die Berechtigung zugesichert, für ihre Gottesdienste ein Lokal anzuschaffen und einzurichten. Außerdem wurde dem katholischen Priester aller „landesherrlicher Schutz" versprochen, und in Übereinstimmung mit den Intentionen sowohl der kgl. Regierung wie auch der schwedisch-pommerschen Regierung wurden katholische Ausländer ermuntert, sich in Stralsund niederzulassen. Nach fortgesetzten Verhandlungen über andere, für die katholische Wirksamkeit bedeutsame Fragen erhielt Dechêne am 16. März 1776 ein noch ausführlicheres Dekret. Die Regierung von Stralsund deklarierte darin, dass Dechêne oder ein anderer katholischer Priester das Recht hätten, sich mit einem Gehilfen als Seelsorger der Katholiken in der Stadt anzusiedeln. Sie sollten der Regierung direkt unterstehen und von anderen Behörden unabhängig sein. Es wurde bestimmt, in welcher Weise es den Katholiken freistand, ein Haus zu kaufen. Ferner sollte ihnen - hieß es - Platz für einen Friedhof außerhalb der Stadt angewiesen werden. Außerdem wurde gesetzlich bestimmt, dass die betreffenden Priester ihre üblichen Nebeneinkünfte von den katholischen Soldaten erhalten sollten.

Die Katholiken wurden auch weiterhin begünstigt. von Jahnke zeigte immer das größte Verständnis und spendete ihnen Hilfe. Während der ganzen Zeit, da er in Stralsund amtierte, tat er, was in seiner Macht stand, um den Katholiken beizustehen. Wenn Dechêne und von Jahnke bei vertraulichen Unterredungen einander umarmten, kam eine weit beständigere gegenseitige Sympathie zum Ausdruck als bei den Umarmungen von Possevino und Johan III. Dechêne soll zu von Jahnke gesagt haben: „Amico, voi parlate con Cattolica bocca, anzi con cuor Cattolico.“

Von großer Bedeutung war außerdem das generöse Wohlwollen, das der Nachfolger Sinklaires, Friedrich Wilhelm von Hessenstein, zeigte. Vor seiner Reise, die ihn nach Italien, Frankreich und England führen sollte (1780-83), kam der neue Generalgouverneur mit Dechêne bei mehreren Gelegenheiten zusammen. Er lud den Exjesuiten auch in seine Residenz ein, wenn er prominente Personen der Stadt bei sich empfing. von Hessenstein pflegte dabei im Scherz zu sagen, dass er Dechêne der Kaiserin empfehlen werde, wenn dieser ihn dem Papst empfehle. Als es der katholische Priester bestätigt haben wollte, dass es ihm und einem Gehilfen erlaubt sei, sich in Stralsund niederzulassen, erwiderte der Generalgouverneur generös, dass Dechêne sehr wohl sechs solche Mithelfer berufen könnte. Die wohlwollende Haltung von Hessensteins beeinflusste mehrere hohe Beamte im günstigen Sinn und wurde in der Stadt allgemein bekannt.

Die leitenden Männer zeigten sich nicht allein in der Gesinnung freundlich. Am 19. Juli 1779 fertigte die Hessensteinsche Regierung weiterhin ein für die Katholiken günstiges Dekret aus, nachdem Dechêne durch die Aufforderung des apostolischen Vikars von Hildesheim die gemischten Ehen zur Sprache gebracht hatte. Dechêne reichte ein Ansuchen ein, wonach Kinder katholischer Eltern getauft und zu Katholiken erzogen werden sollten, und dass bei gemischten Ehen die Söhne der Religion des Vaters, die Töchter der der Mutter folgen sollten, wenn beim Eingehen der Ehe nicht etwas anderes abgemacht worden war. Ohne seinen Vorschlag näher zu präzisieren, bat er die Regierung, auch zu bestimmen, wer Kontrahenten verschiedener Konfession weihen sollte.

Das Dekret vom 19. Juli 1779 sprach den katholischen Eltern das Recht zu, ihre Kinder taufen, unterrichten und zu Katholiken erziehen zu lassen. Bei gemischten Ehen sollten die Söhne der Religion des Vaters, die Töchter der der Mutter folgen. Ein Abkommen jedoch, das die beiden Partner solcher Ehen vor der Trauung treffen konnten, war nur in der einen Richtung möglich, dass alle Kinder Protestanten werden, nicht aber, dass alle Kinder zu Katholiken erzogen werden sollten. Wenn es der lutherische Partner so wünschte, war der protestantische Geistliche der die Trauung Vollziehende. Der katholische Priester besaß das Recht, Katholiken zu trauen, aber auch Protestanten und Katholiken, falls er nämlich den entsprechenden Trauungsschein von der kommunalen Behörde und den Aufgebotsschein vom lutherischen Gemeindepriester erhalten hatte. Wie die Katholiken der protestantischen Kirche und Schule Steuer bezahlten, so sollten - nach diesem Dekret - die üblichen Sporteln bei jeder kirchlichen Verrichtung an den lutherischen Geistlichen abgeliefert werden.

Im Vergleich mit der früheren Religionsgesetzstiftung der Provinz und den in Mecklenburg und den nordischen Ländern geltenden Vorschriften enthielt der Beschluss der Regierung unzweifelhaft einen bedeutenden Fortschritt für die Katholiken. Verhältnismäßig frühzeitig gewannen sie auf schwedischem Gebiet eine im Großen und Ganzen günstige Lösung für die Probleme, die mit den gemischten Ehen zusammenhingen. Dechêne konnte sich zwar, was seine Wünsche betraf, auf eine ziemlich allgemeine deutsch-katholische Praxis berufen, doch gleichzeitig waren ihm mehrere in der Nähe herrschende intolerante Verhältnisse bekannt.

In Schwerin wurde es keinem katholischen Priester erlaubt, Kontrahenten von ungleicher Konfession zu trauen, und in Lübeck hatte man kürzlich in Frage gestellt, ob es den katholischen Priestern überhaupt erlaubt sei, zu taufen und Katholiken zu trauen. Außerdem war dort katholischer Unterricht verboten. Dechêne wusste es offenbar auch, dass unter den ungefähr 5000 Katholiken Dänemarks alle Kinder gemischter Ehen nach dem kgl. Reskript vom Jahre 1766 zu Lutheranern erzogen werden sollten.

Es standen somit der katholischen Gemeindebildung Stralsunds von der Mitte der Siebzigerjahre des 18. Jahrhunderts an vonseiten der schwedisch-pommerschen Regierung keine Hindernisse mehr im Wege. Sogar die Dekrete aus den Jahren 1775 und 1776 bezeichneten die Katholiken schon als Gemeinde. In den Beschlüssen wurde kein Vorbehalt gemacht, dass zum Beispiel die katholischen Priester säkulär sein sollten. Es wurden auch keinerlei andere Restriktionen gemacht. Die Konzessionen waren günstiger als alles, was Dechêne zu erwarten gewagt hatte. Mit Rücksicht auf die früheren Gesetzesbestimmungen wurde zwar nur „Privat-Gottesdienst" zugelassen, da aber der katholischen Minorität ein eigenes Gottesdienstlokal, ein Friedhof und zwei Priester erlaubt worden waren, war der Unterschied zwischen dem, was man gestattet hatte, und einer öffentlichen Kultfreiheit in der Praxis sehr gering. Es handelte sich nicht mehr um bloß militärische Seelsorge wie vor 15 Jahren, sondern tatsächlich um eine bedeutende Religionsfreiheit für sämtliche Katholiken der Provinz. Das schwedische Staatskirchentum, das einst in den schwedischen Provinzen eine strengere und orthodoxere Religionspolitik geführt hatte als die der Nachbarländer und von dessen Politik es lange hieß, dass sie die Einheit der Religion aufrechterhalten wollte, folgte nun dem preußischen Beispiel und führte das Toleranzprinzip zum Siege.

Die Sinklaire- und die folgende Hessensteinsche Regierung legten Gesichtspunkte an, die vor allem dem Staatsnutzen galten, und luden ausdrücklich fremde Glaubensbekenner zur Ansiedlung ein. Der Geist, in welchem die Regierung handelte, lässt sich unschwer aus dem Datum des Dekrets ersehen, das katholische Gemeindebildung auf dem schwedischen Gebiet Norddeutschlands schon ein und ein viertel Jahrhundert nach dem Dreissigjährigen Krieg gestattete: es war am Gustaf-Adolfstag ausgefertigt.

Es dauerte indessen noch einige Jahre, ehe die Katholiken die Möglichkeiten völlig ausnützen konnten, die das schwedisch-pommersche Dekret ihnen verschafft hatte. So erhielten sie keinen fest angestellten Priester in Stralsund vor dem Ende des Jahres 1780. Dieser Verzug scheint, nach den zur Verfügung stehenden protestantischen Quellen und dem reichen katholischen Archivmaterial zu urteilen, weniger auf einer schwedisch-pommerschen Opposition als auf den Schwierigkeiten beruht zu haben, die sich innerhalb der Reihen der Katholiken fanden.

Quelle: Arne Palmqvist, Die römisch-katholische Kirche in Schweden nach 1781, I. Das Apostolische Vikariat 178-1820, Almqvist & Wiksells Boktryckeri Aktiebolag, Upsalla 1954, aus der Einleitung S.38-53 (ohne Fußnoten)

Kommentare